从腹腔“溜”到胸腔的结肠“回家”了!温江这场高难度手术太暖心→

近日,成都市第五人民医院普外科诊区迎来了一位特殊的访客----来自宜宾的患者杨文艺,她带着一面锦旗和一封感谢信,专程向普外科副主任医师汪雪和心胸外科副主任医师王波及团队表达谢意。这面锦旗背后是一场多学科联合(MDT)手术为她解除五年病痛的温暖故事。

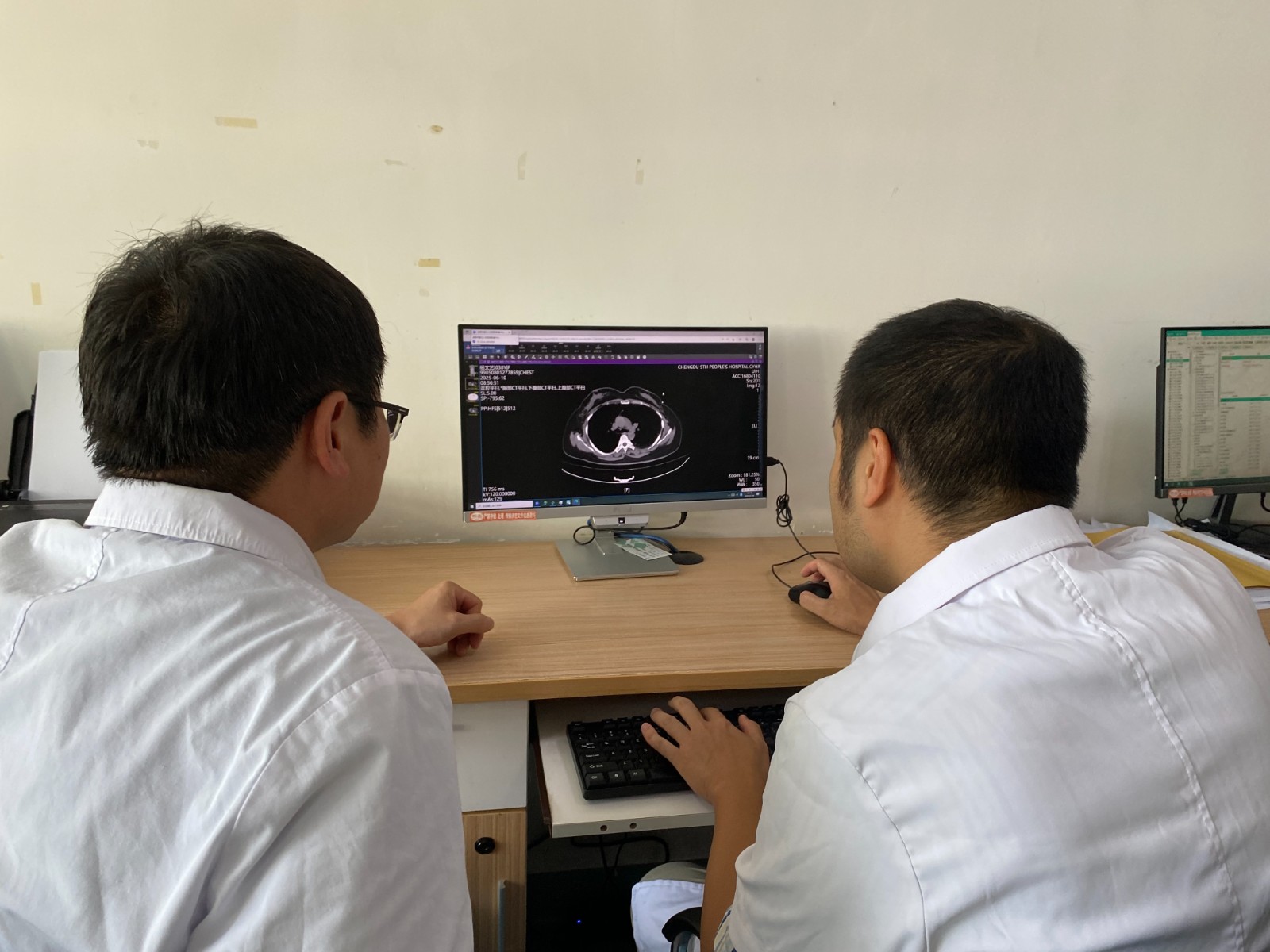

近年来,杨文艺深受腹痛、胸闷的反复折磨,严重时连睡觉都呼吸困难。一次CT检查揭开了病因:本该在腹腔的结肠,竟通过左侧膈肌的破孔“溜”进了胸腔,导致肺部受压超过50%。

“要解决问题,手术是唯一办法。”在好友的推荐下,杨文艺来到成都市第五人民医院普外科就医。接诊的汪雪认为,杨文艺的病情复杂,五年的膈疝可能已导致胸腹腔严重粘连,手术难度极高。她第一时间启动MDT多学科联合会诊,迅速召集心胸外科、麻醉手术中心、康复医学科、重症医学科等多学科专家共同研判。

“患者恐惧开胸创伤,我们要尽可能保留微创优势。”团队反复推演后,初步制定 “腹腔镜下膈疝无张力修补术”方案,同时做好术中可能转开胸的应急预案。

手术开始后,内镜下的景象比预想更为复杂----左侧膈肌部分缺失,网膜、横结肠、降结肠不仅疝入胸腔,还与胸腹腔组织严重粘连。汪雪团队小心翼翼分离粘连,将疝入的肠管、网膜逐一还纳回腹腔。但新的难题接踵而至----患者腹腔脂肪较多,膈肌缺损部位被脾脏完全遮挡,从腹腔修补极易损伤脾脏;若按预案开胸,又会违背“微创”初衷。

“换个角度!”汪雪与共同开展手术的王波迅速达成共识----改用胸腔镜手术。凭借精湛的内镜下单手缝合技术,两人默契配合,用3小时完成了胸腔镜下膈疝无张力修补术。

“膈肌是‘胸’与‘腹’的分界线,腹腔镜下视野受限,换成胸腔镜从胸部操作,只需几个小孔就能完成修补,创伤比开胸小太多。”王波阐述道,面对复杂病情时,MDT 模式的核心就是不局限于单一科室视角,让最合适的技术解决问题。

术后第四天,杨文艺便顺利出院。“没想到微创手术真能解决五年的大麻烦,恢复得这么好,太感谢医生们了!”

此次成功救治,正是温江以优质医疗资源守护患者健康的生动缩影。依托多学科协作机制,温江各医疗机构不断突破复杂病例治疗瓶颈,用精准、微创的技术为患者守护健康,让“大病不出区”的愿景照进现实。

记者:杨柳 喻小芬

编辑:小米

审核:陈倩

评论