缅怀国之脊梁,他在成都有一片田……

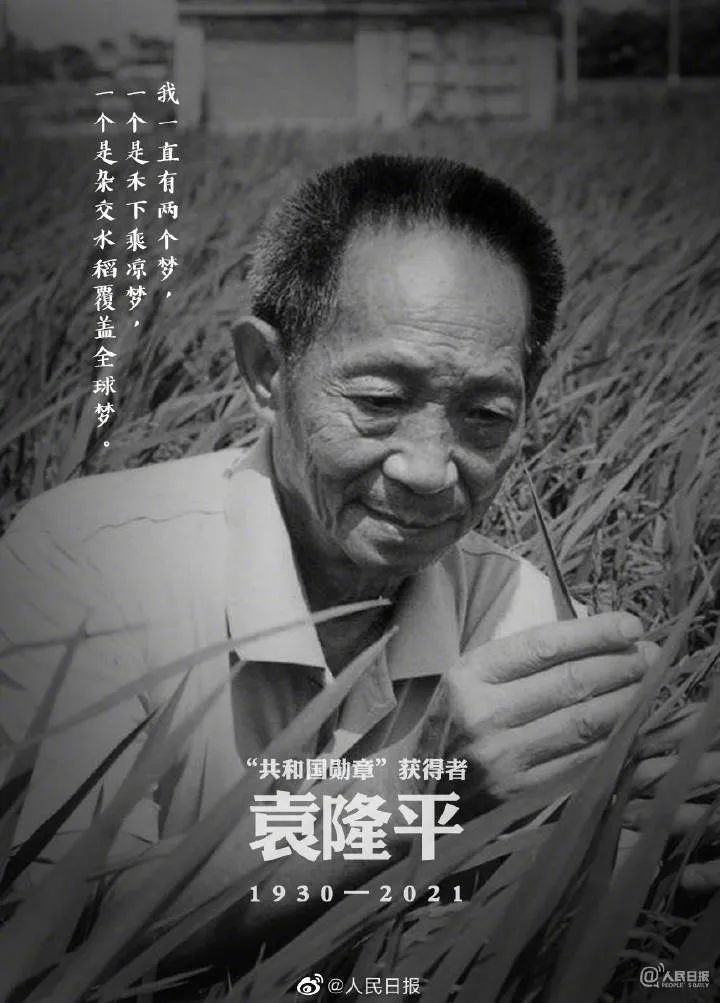

我一直有两个梦 ,一个是禾下乘凉梦,一个是杂交水稻覆盖全球梦。

5月22日13时07分

“杂交水稻之父”、中国工程院院士

“共和国勋章”获得者袁隆平

历经半个世纪对水稻的科研研究

袁隆平将梦的种子撒向了更远的地方

他不是成都人

却与成都有着千丝万缕的联系

↓↓↓

袁老的成都情缘

袁老曾说,在四川生活的那些年,终身难忘,对川菜、川茶和火锅情有独钟……“四川就是我的第二故乡,争取一年来一次成都,不仅要指导四川超级杂交水稻的研究与应用,更主要的是‘回家’”。

你知道吗?

袁老在成都还有一片田

在成都郫都区,有一个袁隆平杂交水稻科学园,这也是全国唯一一个以袁隆平院士命名的科学园区,于2019年12月落成,2020年5月正式对外开放。

毕业于西南农学院(现西南大学)的袁隆平讲得一口四川话,2005年,袁隆平亲自来蓉建起国家杂交水稻工程技术研究中心成都分中心试验田。当时的试验田还位于成都南部。

2006年,袁隆平来蓉为成都分中心揭牌。这里是他专门为四川、乃至西南的气候地理环境“量身”定制的,直接受他领导开展科研。

2017年,成都分中心试验田计划整体搬迁至郫都区德源镇菁蓉小镇,也就是如今的袁隆平杂交水稻科学园。

新的科学园于2020年5月正式对外开放。项目一期建设用地占地面积35亩,建筑面积约8000平方米,户外配套高标准农田建设2000余亩。2020年秋,这里的水稻组合种子实现首次测产验收。

2020年8月29日,成都市郫都区城乡融合机会清单(首站)在德源街道“袁隆平杂交水稻科学园”发布,袁隆平发来“云祝贺”,他说:“多年来,国家杂交水稻工程技术研究中心成都分中心,得到了成都市郫都区各级党委政府的肯定和支持,对此我谨表示十分地感谢。在推动郫都区乡村振兴’起好示范,走在前列’的过程中,我希望将杂交水稻科学园打造成农业高科技示范基地,为国家粮食安全保障做出贡献。”

袁老秀四川话

到成都一来便脱鞋下田

“我普通话不好,在这里我说四川话,大家应该都能听得懂。”这是袁隆平曾经来川作报告时的幽默开场白,引来全场一片掌声。

2010年,一位成都媒体的记者在两会采访报道中曾写道:“之前采访袁隆平的时候,他听说我来自成都,立即以‘迅雷不及掩耳盗铃之势’,把本来带有浓重湖南口音的普通话变成了地道的四川话。”

结果,“一个本来只想讲5分钟的话题,竟然聊了20多分钟。好笑的是,看到袁隆平开始讲四川话了,旁边的记者们也立刻转换声道,憋出一口半生不熟的四川话来采访他。”

2012年夏季,82岁的袁老来到成都专门查看杂交水稻新品种“Y两优973”。当时正值水稻收割之际,太阳时常火辣辣,那天正好烈日当空。“他不戴草帽也不打遮伞,走路像跑,脱鞋就下了田。”

在“Y两优973”试验田里,袁老一眼就看出优点:稻穗压得低能防倒、稻叶尖且直,能更好吸收阳光,很适合在四川及西南等光照不足的地区生长。

也是在2012年,经历6年的反复培育,一个新诞生的两系品种“Y两优973”,实现了四川两系杂交稻新品种选育零的突破。

新一年的播种

新一年的丰收

袁老曾说,成都乃至四川有着悠久的水稻种植历史,基础以及目前发展都很好。在他看来,四川的水稻发展还有很大的潜力可挖。他希望,四川能因地制宜,稳步推进本土“超级稻”的研发与推广工作,从而为我省的粮食生产和农民增收做贡献。

十六年间,四川造水稻走出国门,也走进了新历程。如今,四川水稻面积、总产均位居全国前列,杂交水稻制种面积全国第一。

大约十天前,5月13日,第一株天泰优808科研秧苗被插进了成都袁隆平杂交水稻科学园的试验田里,标志着今年“秧门”正式打开。接下来陆续将有4018个试验品种的秧苗被移栽进试验田,今年试验品种总数创历年新高。

这批稻种预计9月中下旬成熟,届时经过口感好、稳产高产、适应性广、抗劣性强等指标的综合评判,将有望成为“正式”的水稻种子。

这也是袁隆平留给成都、留给人类的财富。

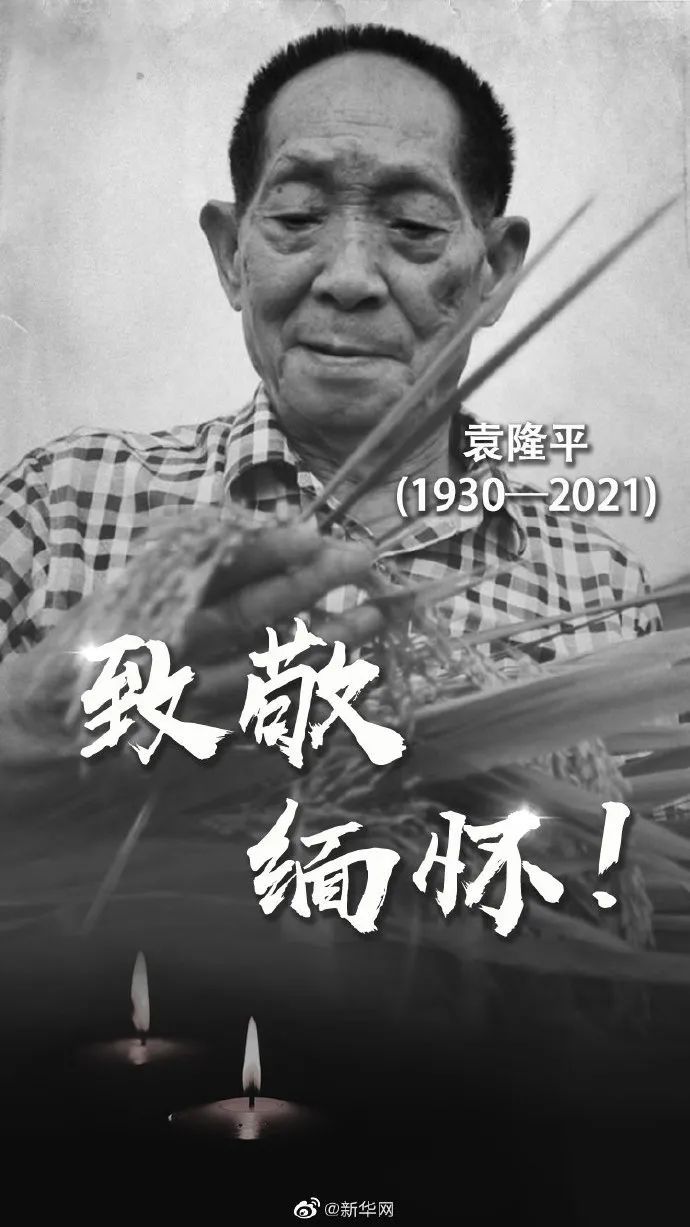

国之脊梁

袁老,走好

🕯️🕯️🕯️

评论