旧空间逆袭 探访城市更新的“四川巧思”

这里曾是一片普通的城市地块,如今却成为全球建筑界瞩目的焦点——设计师刘家琨凭借这一作品荣获2025年普利兹克建筑奖。而它的蜕变,正是成都城市改建中“保留地域灵魂、重塑社区活力”的生动实践。”这里就是,西村大院。

在我看来,西村更像是一座“都市桃花源”。建筑没有传统商业体的封闭围墙,而是以C形半围合布局,将跑道“搬”上屋顶,让人自动就能获得“鸟瞰”视角。

中庭大小院落相互嵌套,种植了十多种竹子,区隔出多个林盘空间。文创小店、艺术空间、飘着书香的咖啡馆……曾经的市井烟火,如今在设计与艺术的催化下,升腾为一种更恒久、更耐人寻味的温度。

保留工业元素、植入文体业态、增补生态景观,西村大院已成为融合创意办公、运动休闲、文化展演的超级社区。此外,年均超百场活动在此举办,从村超联赛到夏至音乐日,市民在此找回“大院邻里”的温情,而建筑本身的“未完成感”,更赋予了空间持续生长的可能。

离开“都市桃花源”,来到祠堂街,又会有怎样的故事?300米街道,300年历史,6栋历史建筑,诉说着成都的过去与未来。

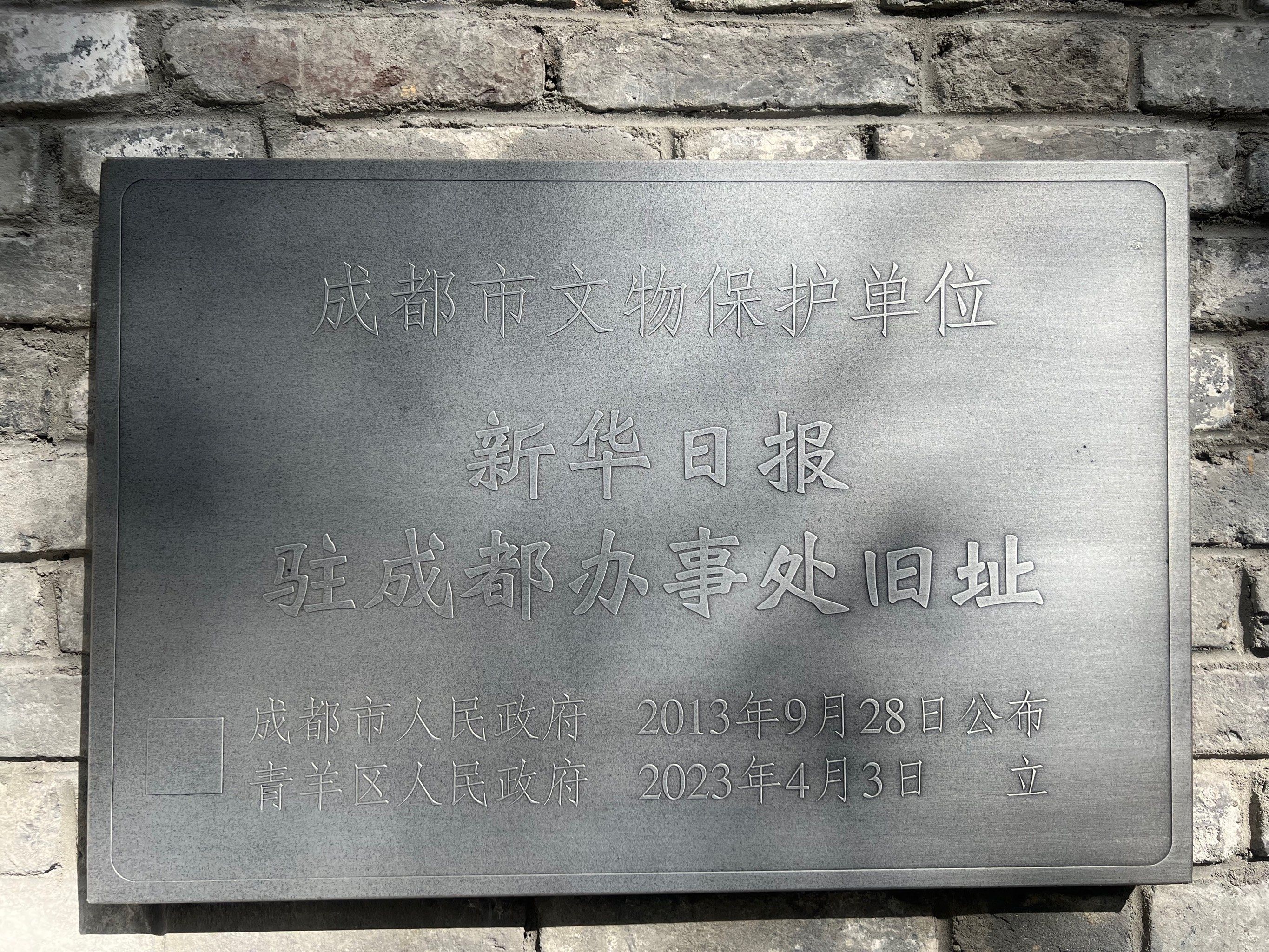

秋日的祠堂街,青砖灰瓦、梧桐掩映。它得名于清代在此的年羹尧生祠,而在上世纪三十年代,这里曾聚集了四川美术社、新华日报成都分社等上百家文化机构,被誉为“天府文化第一街”。今天,经过“修旧如旧”式保护性修缮,这条沉睡的老街,正以一种前所未有的姿态苏醒。

你看,原生的民国建筑里,长出了先锋的美术馆;老派的茶社隔壁,是飘着咖啡香的书店。这种“共生”,不是生硬的拼贴,而是一种文化的发酵。它让“逛街区”成为一种沉浸式的美学体验——我们不仅在空间中行走,更在时间中穿行,与一代代成都人的悲欢悄然邂逅。

这里的砖墙,仿佛能让人触碰到这座城市温润的脉搏。祠堂街的改造,最动人的地方在于,它保留了一座城市的“记忆原点”。它没有将过去封存在玻璃柜里,而是让它活生生地、呼吸着地,融入我们今日的生活。

今年六月,《四川省实施城市更新行动方案》正式发布,明确了分阶段目标(2025年启动约600个重点片区、3800个项目,2027年底建成50个样板,2030年形成可持续模式),围绕城镇老旧小区整治改造、城中村和老旧街区厂区更新改造等8项重点任务,提出老旧住区宜居改造、历史片区传承复兴等6条实施路径,系统谋划推进四川城市更新,完善城市功能、提升治理水平,构建高品质宜居空间,更多富有巴蜀底蕴的“四川新空间”将渐次涌现。

评论