中国工程院院士罗平亚:从南充启航 书写油气报国传奇

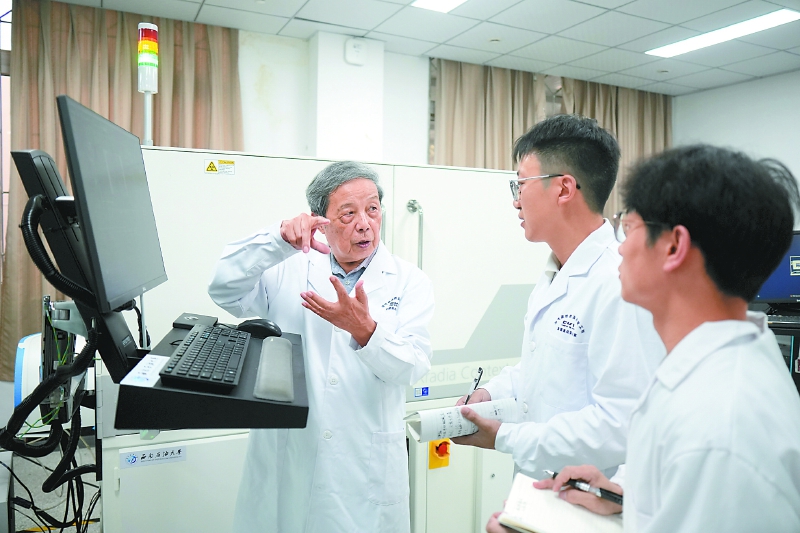

罗平亚(左一)指导博士研究生开展科研工作。南充市融媒体中心记者梁洪源摄

在西南石油大学成都校区静谧的实验室内,一位满头银发的长者正埋首于浩繁的文献资料中。他,就是中国工程院院士——罗平亚。2025年,已至耄耋之年的他,依然如一颗永不松动的“钻头”,向着油气勘探最艰深的地层发起冲击。

1958年,当罗平亚踏入位于南充的四川石油学院(现西南石油大学)校门时,便与“工业的血液”结下了不解之缘。从嘉陵江畔那个怀揣梦想的青涩学子,到如今纵横四海、备受尊崇的技术权威,六十余载春秋,他一路风雨兼程,不仅亲身见证,更全力引领了中国油气超深井钻井液事业从艰难破土到昂首迈进“深地时代”的壮阔征程。秋日里,记者怀着敬意与期待,有幸采访到这位令人敬仰的前辈,静静聆听他那些穿越漫长岁月、饱含家国情怀的能源报国故事。

南充筑梦:青春邂逅石油,开启逐梦征程

“南充是我与油气结缘的地方,是我的第二故乡。”罗平亚院士的开场白,将我们的思绪带回到了67年前。

1958年,是中国石油工业史上具有里程碑意义的一年。这一年,南充东观、广安武胜、遂宁大英的三口探井相继喷出高产油流,轰动全国。为加速开发西南油气资源,培养专业技术人才,国家决定在南充创办四川石油学院(现西南石油大学)。

机缘巧合,那一年罗平亚18岁,正是参加高考之际。怀着报效祖国的理想,他以优异成绩考入四川石油学院钻井专业,成为该校首届600余名新生中的一员。

“那时的办学条件异常艰苦。”罗平亚回忆道,“我们是先有学生,后有学校。”报到时,学校尚在筹建中,全体师生在校领导的带领下,一边上课,一边参加建校劳动。靠着肩挑背磨,全校师生在一年半时间里建成了700多米公路,建起了地质楼、机械楼、师生宿舍等主体建筑。

从成都到南充,距离虽不远,罗平亚的人生轨迹却从此改变。他与同学们在这片热土上,用汗水和智慧共同筑起了求学梦、石油梦。那段边学习边劳动的岁月,虽然艰苦,却成为他一生中最珍贵的记忆。

1960年,因成绩优异,罗平亚被选入学校化学师资班学习;1961年,他以助教身份被派往成都进修,同时在四川大学旁听化学课程;1964年初,他回到南充的母校任教。

从青涩学子到青年教师,罗平亚在这里完成了人生的重大转折,也与石油事业结下了一生的缘分。任教期间,他钻研教材,广泛阅读各类参考书,查阅各种文献……这不仅助力他构建起了坚实完备的教学知识体系,为课堂讲授筑牢了根基,更为他日后从事创新性科研工作积淀了深厚的理论功底。

钻井液攻坚:八百日夜奋战,铸就技术利刃

钻井液俗称泥浆,被喻为石油钻井的“血液”。罗平亚的科研之路,正是从这至关重要的领域起步的。

上世纪70年代,我国决定在四川开钻第一口超深井——“龙女寺基准井”。用当时的设备钻探7000米超深井,在中国尚属首次。其中,泥浆技术成为制约超深井钻探的重大瓶颈。

1973年冬,四川成立三结合泥浆技术攻关组,急需四川石油学院派教师赴现场协同攻关。时值特殊时期,承担这种重大的任务并无人指派,纯属自觉自愿,由于该任务难度大,责任重,风险大,使许多人望而却步。

经过深思熟虑,罗平亚毅然请缨。“不求能有多大贡献,但求能到生产活动中去充实自己,踏踏实实干点有意义的事。”他心中暗想。

带着简单的行装和粮油关系证明,罗平亚来到了遂宁川中矿区攻关大队泥浆攻关组。在这个由二三十人组成的团队里,他是唯一的化学专业毕业生,因此被安排负责技术相关工作。虽然他曾在钻井队做过半年泥浆学徒工,后来又教过几年化学课,但真正要具体承担超深井泥浆技术攻关任务时,面临的难度和压力可想而知。

他们要攻克的是180℃-220℃超深井抗高温泥浆技术,这是决定超深井完钻成败的关键。当时,我国的泥浆技术还停留在依靠经验的阶段,理论研究几乎空白。

“那个年代搞科研,困难超乎想象。”罗平亚回忆,不仅要攻克理论技术难关,更要克服物资条件的极度匮乏。实验室、仪器设备、药品试剂等,都需要团队自己想办法解决。

在800多个日日夜夜里,罗平亚带领团队埋头攻关,反复试验。1976年,“龙女寺基准井”钻井深度达6011.6米,创造了全国纪录。紧接着,罗平亚又担任了我国第二口7000米超深井——“老关庙基准井”泥浆攻关组技术负责人。

他与攻关组经过不断摸索,创造性地研制出“三磺”泥浆。1977年,“老关庙基准井”顺利完钻,井深超7000米。这口井在深井钻井技术、泥浆技术、固井技术等方面积累了丰富经验,将我国深井钻井技术提升到新水平,标志着中国跃入世界钻井技术先进行列。

回到学校后,罗平亚持续深入开展研究工作。至1985年,他成功构建起利用井下高温改善泥浆性能的新型超深井抗高温泥浆体系,达成了“井越深、温度越高、使用时间越长,泥浆性能越好”的预期目标。该技术无论是在理论基础、概念架构,还是实验方法层面,均与国外技术截然不同,在世界范围内处于先进水平。它为我国深井钻井作业的成功实施提供了关键技术支撑,且至今仍在持续应用。

1995年,罗平亚当选中国工程院院士。在油田化学领域,他研究兴趣广泛,在多个研究方向均取得了显著建树,其成果得到了业界公认。他研制的特种凝胶,多次在应对国内外现有技术与方法均难以有效解决的复杂难题中发挥了关键作用。其中,在高压、高产、高含硫气井出现“喷、漏同存”的极端状况,进而形成“负安全窗口”并引发大型井喷的恶性事故抢险中,该特种凝胶展现出卓越性能,得到了国内外业界的高度赞许与认同。

“特种凝胶没有任何人叫我搞,但我觉得天然气生产需要这个东西。”在没有立项、没有专门经费的情况下,罗平亚率领团队历时十年,研究出了这个“平时用不着,用时找不着”的“黑科技”,在维护人民群众生命安全、避免国家重大经济损失方面发挥了独特作用。

2007年,罗平亚被国家安全生产监督管理总局(现应急管理部)聘为石油、化工专家组召集人。

皓首壮心:四愿映照赤诚,续写油气传奇

2023年7月20日上午,广元市剑阁县的茂密群山中,全球难度最大、四川盆地第一口万米科学探索井——深地川科1井顺利开钻。

这口设计井深10520米的科学探索井,面临224℃超高温、138兆帕超高压等世界级难题,其7项工程难度指标居全球首位。打万米超深井的技术难度,远远超过了当年的“龙女寺基准井”和“老关庙基准井”。

井越深,难度越大。特别是8000米以下,井壁失稳成为最难解决的问题之一。在钻井过程中,如果遇到异常压力地层、地质破碎带等复杂地质条件,就会出现井壁坍塌、破裂等问题,可能导致卡钻、断钻具等复杂工况事故,甚至导致钻井作业失败。

罗平亚始终高度关注着深地川科1井的进展。在开钻前,他多次应邀参与方案研讨会和技术咨询会。西南油气田公司工程技术研究院有关专家多次登门向他请教。

2023年10月,罗平亚安排团队青年教师黄丹超常驻井队。黄丹超每日观察泥浆变化、监测泥浆性能,并及时将检测结果报告给罗平亚。罗平亚分析检测结果后,会及时提出相关建议。

2024年4月19日,应西南油气田公司工程技术研究院邀请,罗平亚亲赴深地川科1井钻井现场。当时,钻井作业在飞仙关组地层遇到复杂情况,急需专家“会诊”。在听取现场技术人员汇报后,罗平亚提出了清洁井眼、调整泥浆配方等建议,有效保障了井壁稳定。

除了深地钻探,罗平亚还将目光投向了煤层气开发这一重要领域。我国煤层气资源基础雄厚,可以作为弥补天然气产量缺口的资源“压舱石”,但远未得到有效开发和利用。

2025年7月11日,中国工程院科技战略咨询重点项目“我国建成千亿方级煤层气大产业发展战略路径研究”正式启动,罗平亚担任项目负责人。该项目旨在厘清我国建立千亿立方米级煤层气新兴大产业的基础研究科学问题、技术路线与实施战略。

今年,罗平亚已85岁高龄,与油气事业结缘67年。数十年来,他投身中国油气开发,成就卓著。如今,他依然保持着对科研事业的无限热忱和执着追求。“希望在有生之年实现四个愿望:解决井下复杂难处置问题;把原油采收率再提高一个层次;降低非常规页岩气、页岩油开采成本;为解决煤层气大规模开发应用等方面未解决的重大难题作出实质性贡献。”罗平亚的语气平静而坚定。

从1958年在南充开启石油生涯,到如今耄耋之年仍奋战在科研一线,罗平亚用67年的坚守诠释了什么是科学家的责任与担当。南充这片热土孕育了他的石油梦想,而他以毕生的不懈追求,回报着这片土地的滋养,为中国的油气事业谱写了一曲壮丽的篇章。

人物档案

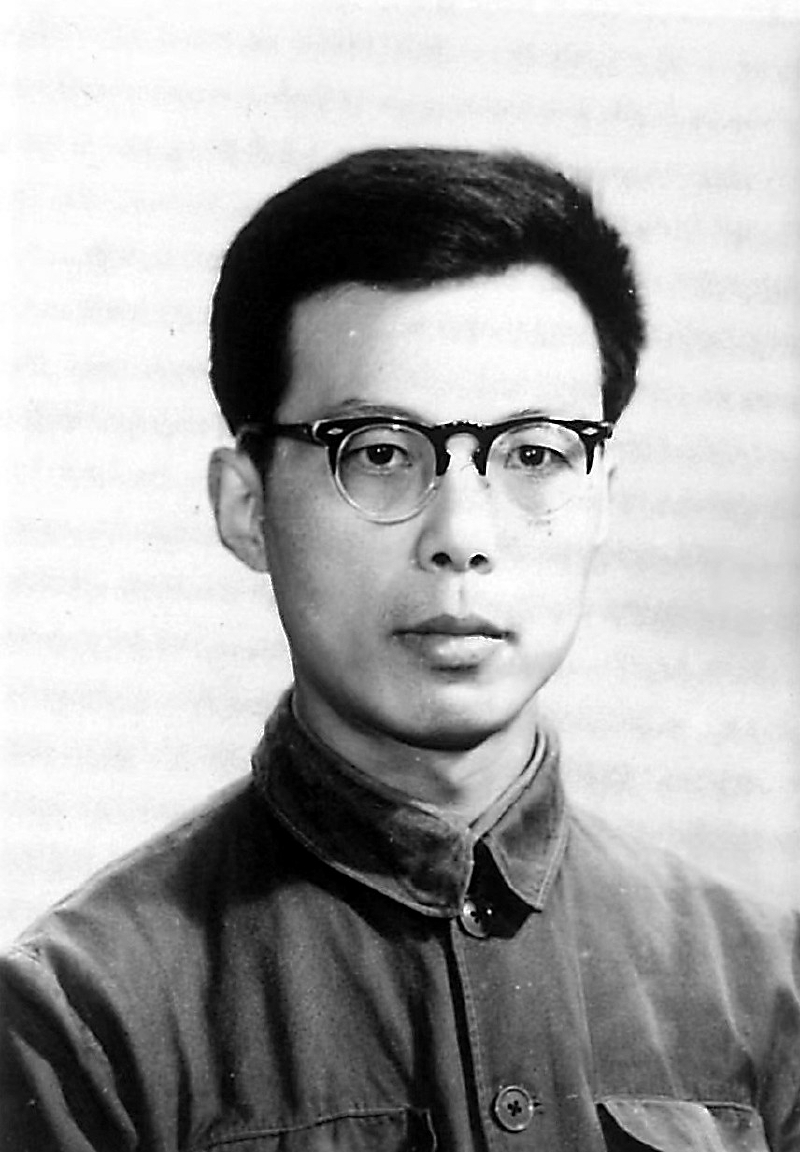

青年时期的罗平亚。受访者供图

罗平亚1940年6月3日出生于四川成都,教授,博士生导师,中国工程院院士。1963年毕业于四川石油学院钻井专业。历任西南石油学院油气田开发系、应用化学系副主任、主任,西南石油学院副院长、院长,“油气藏地质及开发工程”国家重点实验室主任。1995年当选中国工程院院士。一直从事石油工程方面的教学与研究工作,研究包括抗高温深井泥浆、聚合物泥浆技术、保护油层的钻井、完井技术以及井壁稳定、水平井钻井技术、渗流物理化学、三次采油技术、油田应用化学工程理论和应用技术等方面。

■院士访谈

罗平亚寄语南充青年学子:将个人理想融入国家需要

1958年开始,罗平亚院士在南充求学、工作并投身科研事业。直至2002年西南石油大学成都校区建成后迁至成都,他在此度过了44年时光。对罗平亚而言,南充不仅是他事业的起点,更是他的第二故乡。如今,在西南石油大学成都校区,记者与罗平亚院士面对面,聆听他畅聊南充的发展变迁,以及对莘莘学子的深切期望。

记者:如今您回南充的机会多吗?谈一谈这些年南充发生的变化?

罗平亚:随着年龄增长,如今回到南充的机会确实少了些。前些年回去时,我欣喜地看到南充面貌一新——城市道路更宽阔整洁,高楼林立,绿化和公共设施也更加完善。尤其是沿江一带的景观打造,让这座江城愈发秀美,充满了现代气息与活力。南充正以蓬勃的姿态向前发展,作为曾在此生活四十余载的“老南充人”,我由衷感到欣慰与自豪。

记者:除了教书和科研,工作之余您如何休息放松?

罗平亚:对我而言,阅读始终是最好的放松方式。我一直热衷于研读各类书籍,特别是国内外油气领域的专著,既能拓宽视野,也启发科研思路。如今虽因视力原因不便长时间阅读,但我依然通过“听书”坚持学习。这种方式不仅缓解疲劳,也让我始终与学科前沿保持同步,可谓休闲、充电两不误。

记者:鉴于您丰富的人生经历,您对南充的青年学子有什么建议?

罗平亚:回想我的青年时代,也曾有过“不愿当老师”的念头,因而选择了钻井专业;而化学本是我最不擅长的学科,命运却安排我与之结缘。人生往往不会完全按预设的剧本展开,但重要的是,无论走向哪条路,都要积极投入、全力以赴。我正是在非自愿的领域里,通过发挥主观能动性,找到了科研的价值与乐趣。

当前,国家正处于百年未有之大变局,对科技人才的需求前所未有。希望南充的青年学子树立远大志向,主动将个人理想融入国家发展大局,夯实专业基础,勇于创新突破。不必过分纠结于眼前的选择,而应在每一个岗位上尽己所能、追求卓越。唯有以勤奋为舟、以创新为帆,方能不负时代,为实现科技自强贡献青春力量。

评论