用太赫兹技术“守护”三星堆 女博士后荣获全国大赛金奖

“用中国式考古铸强民族自信,让中华文明从容走向世界,照亮未来。”在第三届全国博士后创新创业大赛全国总决赛赛场上,来自四川省赛区代表团的电子科技大学博士后张晓秋艳携“穿透时空—文脉解码者——10μm级纯国产太赫兹无损层析技术重塑文物数字基因”项目脱颖而出,斩获创新赛组别其他行业赛道金奖。

这项以10μm级纯国产太赫兹无损层析技术为核心的创新成果,不仅为我国文物科技保护领域树立了新标杆,更让三星堆青铜器的千年色彩、克孜尔壁画的尘封细节,借助科技力量重新“活”了过来。

从“文物之困”到“科技破局”

太赫兹技术成文物守护“透视眼”

“2018年,三星堆修复专家郭汉中老师的一个问题,成了我们研发的起点。”张晓秋艳在赛后采访中回忆道,当时郭汉中提出:“青铜器表面的色彩,到底是千年遗留的颜料,还是后天形成的锈蚀?”这个问题戳中了文物保护的核心痛点——面对三星堆数千件易受损的青铜器、克孜尔被烟熏覆盖的壁画,传统技术要么无法穿透文物表层,要么会对文物造成不可逆损伤,数百万件珍贵文物正面临“内部隐患难察觉、损坏之后难复原”的困境。

随着国家“十四五”规划将文物科技保护提升至战略高度,张晓秋艳深知,必须找到一种既能“看透”文物内部,又能“不碰伤”文物的技术。师从“中国太赫兹之父”刘盛纲院士的她,很快将目光投向了太赫兹波——这种具有低光子能量、强穿透性、特异性的电磁波,在通信、安防领域已崭露头角,但在文物考古领域的应用仍属空白。“太赫兹就是文物的‘透视眼’,它能穿透表层却不伤害文物,还能通过‘指纹谱’识别每一层物质成分。”张晓秋艳解释道,正是这份独特优势,让她下定决心组建团队,攻克文物分层无损检测的难题。

经过数年攻关,团队终于研发出全球首台套国产化三维太赫兹多模态融合层析成像系统。这套系统不仅实现了纯国产化突破,更将检测精度提升至10μm,相当于头发丝直径的十分之一。张晓秋艳自建了30余种古代颜料和腐蚀产物谱库,配合传递函数算法,能鉴定文物成分、重建断面结构,打破了国外技术设备的垄断。从实验室到考古现场,让千年文物“开口说话”“技术好不好,要到考古现场见真章。”张晓秋艳始终坚持“科研围着需求转”,带领团队将设备搬到了三星堆、克孜尔石窟等重点遗址,让太赫兹技术在文物保护一线接受检验。

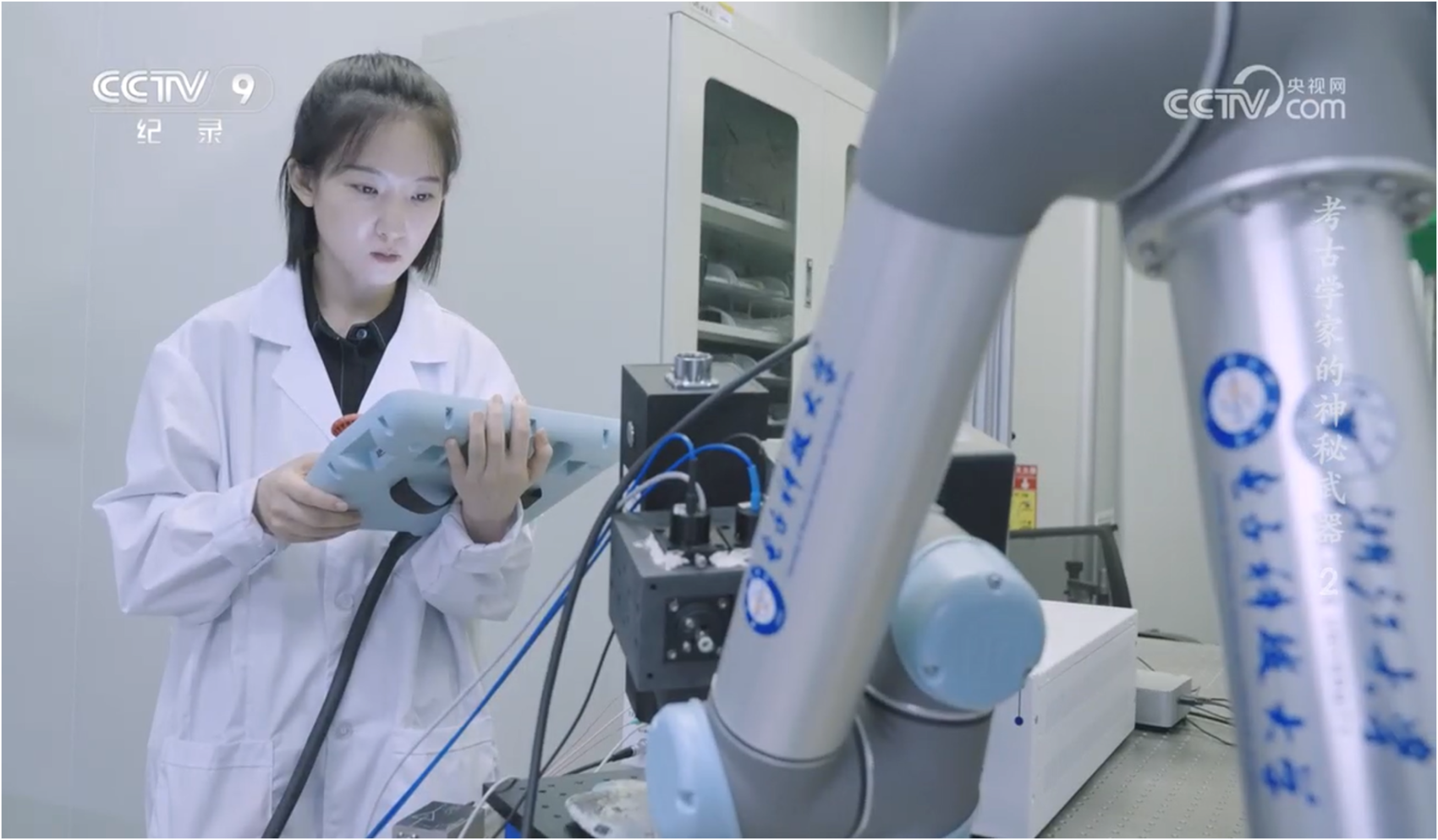

在三星堆遗址,团队用太赫兹技术给出了郭汉中老师当年问题的答案。“通过太赫兹指纹谱分析,我们发现青铜器表面的铅锡黄是人为的,这证明古蜀人在四千年前就已经掌握了仿金工艺!”张晓秋艳兴奋地分享,这项发现不仅为三星堆文明的工艺水平提供了关键证据,更让青铜文物在无损检测后,得以还原出“金光璀璨、纹饰瑰丽”的原貌。如今,这些成果不仅成功申报四川省重点项目,还受邀录制了CCTV9纪录片《考古学家的神秘武器》,在三星堆新馆展出后,每年吸引八百万游客驻足,感受古蜀文明的魅力。

而在新疆克孜尔石窟,团队则完成了一场“与时间赛跑”的修复。这里作为佛教艺术传入中国的第一站,部分壁画被烟熏覆盖,千年风采隐没在黑色污渍之下。“我们带着设备在石窟里驻扎了八个月,每天对着壁画调整参数、采集数据。”张晓秋艳回忆道,团队用太赫兹时域信号一点点还原壁画底层轮廓,再通过指纹谱匹配颜料成分,最终让壁画重现“飞天”。这项成果不仅获得国家文物局高度评价——“为克孜尔石窟及其他类文物保护场景提供了全新技术示范”,还被《人民日报》报道,让大家看到了中国文物保护的科技力量。

从技术突破到产业落地

让太赫兹成为考古“常规武器”

如今,“穿透时空”项目已不再是实验室里的技术,而是走进了更多文物保护现场。“我们的技术已经应用到兵马俑二号坑,还覆盖了8个省份,服务13家大型博物馆。”张晓秋艳介绍,团队为考古队、研究院、博物馆量身打造了三大守护服务:出土文物一分钟内出检测结果,守护其唯一性;用三维成像揭示内部隐秘结构,还原其真实性;通过指纹谱推断制作工艺,挖掘其历史性。

张晓秋艳表示,她的目标是让太赫兹技术成为现代考古的“常规武器”,“文物是中华文明的根脉,我们希望用科技手段让更多人看到中华文明的璀璨,铸强民族自信,让中华文明从容走向世界。”

从破解文物保护难题,到推动技术产业化,张晓秋艳和她的“穿透时空”团队,正用科技的力量,搭建起一座连接过去与未来的桥梁,让千年文物在新时代焕发新的光彩。

评论