从贫瘠荒山到金山银山 一家两代人的绿色故事

林下种植中药材木香,长势良好。

金沙江浩荡东流,在四川省凉山州会东县境内蜿蜒153公里,不仅滋养着两岸土地,也见证了一段跨越四十余载的绿色传奇。

2025年秋,和83岁的老父亲胡书洪一起行走在会东县江西街乡黑嘎国有林区的山头,眼前是茫茫林海,耳畔是阵阵松涛,脚下是滔滔江水,胡定林倍感欣慰,他们父子两代人接力,让这片2万亩的荒山变成了青山,又让青山变成了金山银山。

一纸“军令状”,万亩青山梦

凉山州,这片位于长江上游的灵秀之地,作为四川省三大重点林区与重点牧区之一,肩负着构筑长江上游生态屏障的重任。

20世纪80年代,经济建设浪潮席卷,金沙江流域两岸林木遭过度采伐,泥沙俱下,长江上游生态告急。

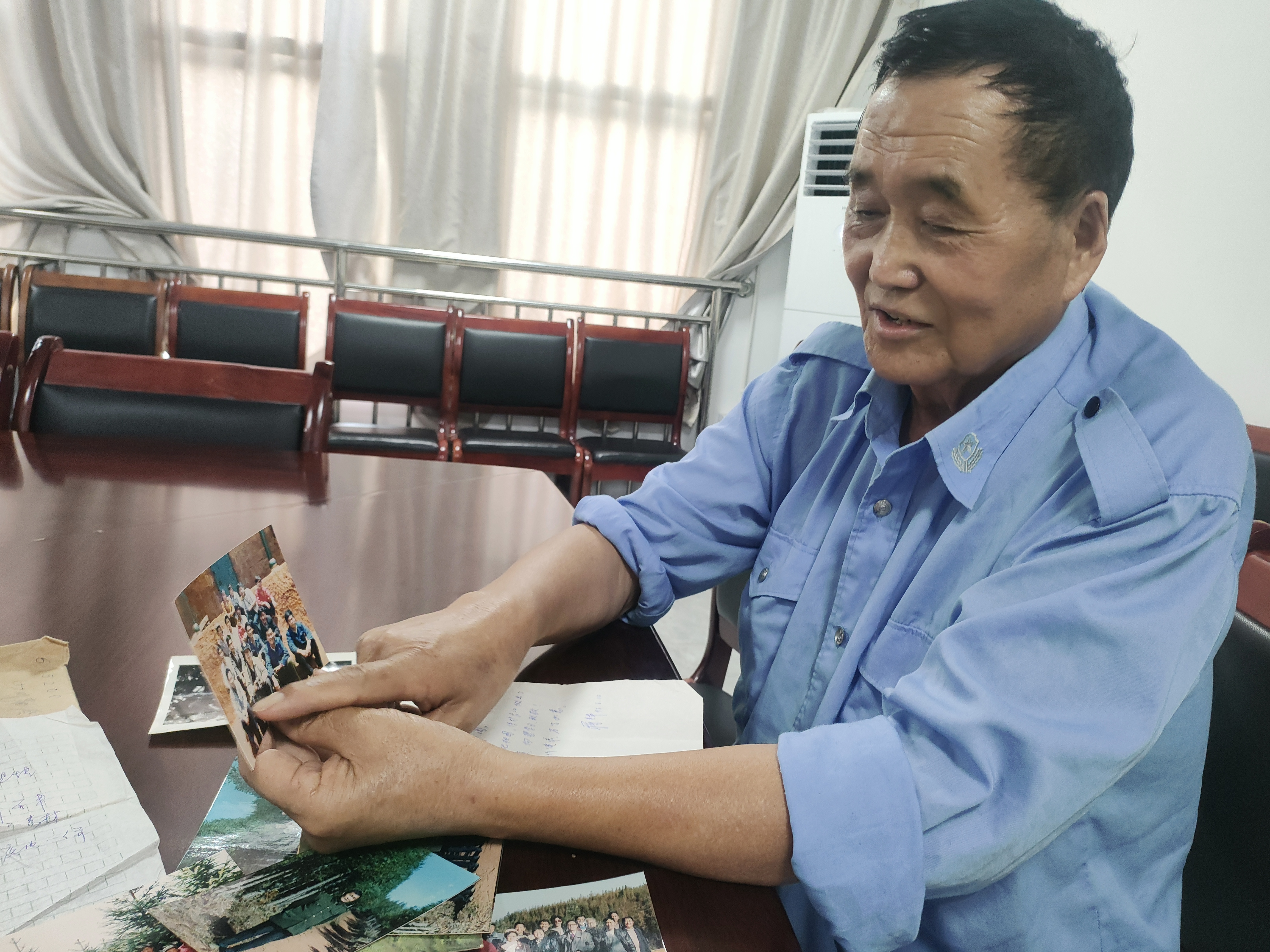

忆往昔,胡书洪心潮澎湃。

“靠山吃山,靠水吃水,如果祖祖辈辈赖以生存的绿水青山没有了,我们和后代又靠什么生活?”1984年,会东县林业局职工胡书洪向组织主动提出要去育林造林时的想法其实很简单。

胡书洪和两名同事被选中,来到黑嘎造林育林。站在黑嘎山头的那一刹那,胡书洪被眼前的景象惊呆了,目光所及之处,都是光秃秃的山头,干巴巴的土地,还有那浑浊的江水,胡书洪感到揪心般疼痛。

三个人,怎样才能把这“一望无际”的山头变绿?胡书洪辗转反侧,彻夜难眠。

第二天,胡书洪他们就开始走访村民、勘察地形、丈量土地,在向村民详细了解情况后,他们有了信心,也下定了决心。

他们将三个人的造林小组命名为“黑嘎杉木组”,并立下了“军令状”:用7年的时间,把这片2万亩的荒山栽满树,树还必须长到7尺高。

“军令状”是立下了,但现实不容乐观,“黑嘎杉木组”没有住房,他们用树枝和苞谷秆搭成简易窝棚。下雨天,雨水流进窝棚,打湿被褥。湿了就晒干,晒干了继续睡。缺少人手,便发动村民共同植树。没有机械,就靠人力一锄一窝,把山当田耕、把树当菜种。

一大片背阴的山坡被他们首先选中,在这里栽种4000亩德昌杉。

“开展上百万棵的营养袋育苗,在那个时候是了不得的事情哦!太阳大,马上去通风散热;风太大又害怕吹开地膜冻着苗,就在地边守着;晚上下暴雨,提上马灯立即去把沟疏通,不能让水把苗冲跑了。硬是恨不得白天黑夜都守着这些宝贝苗子。”胡书洪说。

一面是紧锣密鼓地育苗,一面则是马不停蹄地打窝。从“黑嘎杉木组”成立开始,到第二年8月苗子移栽前,他们发动周边村民一起,拉着皮尺,横成排、竖成行,在4000亩的林地上硬是挖出了100万个窝。

在大家的精心呵护下,苗木成活率高达90%以上。大家干劲更足了,又开始谋划栽种6000亩经济价值极好的华山松,海拔低一些的1万亩则种上云南松。

春去秋又来,一晃7个年头,黑嘎已绿树成荫,“军令状”已实现。

“三分造林,七分管护”。伙伴陆续调走,胡书洪则选择留下,独自守护黑嘎林区。这一待又是11年,他经年累月地在林间巡视,防止牲畜啃食、践踏嫩叶,精心管护森林。

弹指一挥间,18个年头过去,黑嘎已成茫茫林海,长得最大的树,双手都抱不过来。林间野猪哼哧、麂子乱蹿、野鸡飞跃、雀鸟鸣叫,山下溪流淙淙,不远的黑嘎水库和宏伟水库绿波荡漾。

2001年3月,挥一挥手,胡书洪告别黑嘎,带走的是两鬓花发,带不走的是这片绿水青山。

一把“接力锹”,子承父业来

胡书洪长期在黑嘎造林育林,家里的大小事情,都留给老父亲和爱人。

“从小,我就不明白,为什么从早忙到晚的只有妈妈和爷爷,不到10岁的我,放学后还要带着弟弟找猪草、割牛草、背柴,累得不行。”胡定林讲起了往事。

“从我家到黑嘎,走路要8个小时,每到过年,爸爸因为要守林子,我们只能背着腊肉香肠去林场,一家人团聚。”这些是胡定林关于父亲和林场最早的记忆。

随着年龄渐长,胡定林开始上学,每年的寒暑假,父亲都会要求他来黑嘎,一起育苗、栽树、拔草、看护林区。

胡定林给村民指导种植技术。

“渐渐地,我也喜欢上了黑嘎,这里有山有水,还有可爱的小动物,以及夏天采不完的蘑菇。”胡定林回忆道。

与林业的缘分,始于青春年少时对大自然那份纯粹的热爱。学校毕业后,胡定林被分配到会东县淌塘林业站工作,他从父亲手中接过铁锹,也成为一名造林育林人。

工作后,胡定林做的第一件事,就是代表林业站收购华山松子,然后和同事一起育苗造林护林。从小耳濡目染的他,早就从父亲那里学得育苗造林本领,这些工作对他来说驾轻就熟。

面对新形势、新任务、新挑战,有知识懂技术的胡定林常常想,不能再像父辈们那样靠经验种树,要学会科学种树、科学经营森林。

他坚持不懈地在实践中学习总结,对不同环境针对性地提出具体的、操作性强的植树造林方案,从根本上改变了半干旱地区造林成活率低的状况。

他的工作岗位也不断变动,从乡镇林业站的一名技术员,到会东县林业局,再到凉山州林草局担任林业产业发展指导服务中心主任、正高级工程师,肩负着凉山州林业产业发展重担。

习近平总书记指出:“我们既要绿水青山,也要金山银山。宁要绿水青山,不要金山银山,而且绿水青山就是金山银山”。

“学习‘两山’理念后,对我的启发很大。如何合理利用林业资源,实现生态效益与经济效益双赢,是我们目前需要探索的新路径。”胡定林说。

一个“创新法”,林场换新颜

如何才能实现发展和保护协同共生?带着问题,胡定林再次来到黑嘎林区。

经过四十多年的生长,林区密度很高,高大的树冠遮挡住了阳光,林内黢黑一片。当地人说,有些地方兔子都穿不过。

“眼前这么大一片宝贵森林资源,一定要在保护的基础上,进行科学开发利用,把绿水青山变成金山银山。”一个想法在胡定林脑海中浮现。回到局里,他向组织汇报,希望在会东县开展国家储备林项目建设试点,并将黑嘎林场纳入实施范围。

这一想法得到了州林草局领导的大力支持:“国家‘双碳’目标纵深推进、四川省‘天府森林四库’建设全面铺开,为我们林草资源价值转化提供了政策窗口。”

会东县林草局有同志表示担忧:“这些树都是你爸爸和大家一起栽的,现在要砍树,小心挨他几拐杖哦!”

为了说服父亲,胡定林带着父亲重返黑嘎。

“爸爸,国家有政策,支持把森林变成水库、钱库、粮库、碳库,凉山州编制了‘森林四库’强州建设规划,要发展林缘经济林、林下中药材等八大产业。这样既有经济效益又有生态效益,这不就是你们造林的初衷吗?”胡定林的侃侃而谈,让老父亲看到,这不仅是一个接班的儿子,还是一个具有科学育林知识的新一代林业人。

解决了老一辈林业人的思想问题,又有关注林区发展的同志提出了问题:“采伐、售卖谁来监管?”

会东县委、县政府给出答案:按照国家抚育间伐的技术规程实施,实行砍销分离的原则,公开招标确定施工单位,间伐的木材则由县国资公司对外拍卖,采伐方和售卖方完全分开,由第三方监理入场监管。

万事俱备,东风劲吹!

2020年9月,国家储备林建设试点项目在会东县启动。

2021年7月,会东县获得四川省农业发展银行9.87亿元的金融授信,支持实施国家储备林建设。

2023年8月,7.46亿元的国家储备林金融支持资金到账。

一片生态林,巧变“富民林”

2025年国庆前夕,重回黑嘎,胡定林步履矫健,身后才参加工作的小伙子都跟不上他的步伐。

“你看,实施森林抚育间伐,这些树长得多好啊!”胡定林抚摸着一棵参天的华山松动情地说。

“胡老师,你看,我在林下栽了4000多亩魔芋,生长周期长,病虫害少,一亩地可达上万元的收益!”种植户张金云笑得合不拢嘴。除了魔芋,他还种植了上千亩的当归、木香等中药材。

张金云的旁边,则是另外一家公司种植的2000多亩中药材。公司负责人廖山刚说:“还不到药材采收季,已有不少收购商前来看过了,都想跟我签订合同呢!”

50多岁的会东县满银沟镇新河村村民孔令英一边锄草一边算着账:“我在这里管理魔芋,已经干了4个月了,每天150块钱,老板还管吃住,安逸得很哦!”

2024年,黑嘎林下的魔芋地每亩用工12个,当地村民们总的劳务收入达到了800万元。今年,林下务工收入还在持续增加。

通过采用“国储林+”的创新模式,黑嘎林区不仅全面发展了林药、林经、林粮等现代林业产业,还打造出了“水库、钱库、粮库、碳库”一体化的国家储备林示范基地,真正实现了林业的“提质”“兴业”“利民”。

树更绿,水更清,粮更多,钱更好赚了,黑嘎的村民也笑得更灿烂了。

“黑嘎”林区只是凉山州推进林权改革的一个成功试点。2024年,通过改革激活发展内生动力,凉山州林草总产值突破214亿元,初步探索出一条具有凉山特色的“两山”转化之路。

让青山常在,让百姓常富。更多胡家父子的传奇,还将继续在凉山的大山上、大河边书写。

评论