巴中:生活“污水”巧变致富“肥水”——巾字村的“污水革命”

提升乡村建设水平,要以绿色发展理念引领农村人居环境综合治理,拓展通畅“绿水青山”向“金山银山”的转化路径,让乡村更加宜居宜业。

巴州区清江镇巾字村,就是这条转化路上的前行者之一。

从“泥路臭水”到“清渠新居”

从巴万高速清江收费站驶出,巾字村便跃入视野,青瓦白墙的巴山新居错落有致,宽阔平坦的道路通向家家户户。

“以前下雨,在羊肠小道上走一趟,鞋子就糊成了泥巴坨。如今水泥路穿村而过,村民住新楼,人居环境越来越好。”巾字村党总支书记李国军念叨着村里变了模样。

变化不只房子和路。跟随李国军走进村民冯仕宽家的院子时,冯仕宽正走到菜园里,掀开印有“第三格”标志的化粪池盖,从中舀出一桶水浇菜。

村民从化粪池中舀水浇灌蔬菜

舀出来的水接近透明,几乎无异味。“不跟你说,你恐怕都不晓得这是家里的生活污水。”冯仕宽弯腰指着池子里的水向记者介绍。

生活污水不“污”了,是他这几年感受到的最具幸福感的变化之一。

“以前在农村都是人畜共用厕所,粪坑基本都是半露天的,方便挑粪灌溉。冬天还好,一到夏天,苍蝇乱飞、气味难闻。还有以前家家户户的废水、脏水都是往外泼,时间久了水面还漂浮绿色青苔,很难看。”冯仕宽回忆。

改变的背后,源于乡村振兴和生态环境保护相结合的一次有益实践。

近年来,在脱贫攻坚和乡村振兴政策的推动下,巾字村掀起一场基础设施建设大会战,兴建聚居点,280多户村民搬进了小楼房。

“以前,家家户户分散居住,生活污水处理还好说,聚居点建成后,这就是一个大麻烦。”李国军也曾犯难。问题虽难,但一个观念总是不变,“绿水青山才能变成金山银山,绝不能把聚居点变成‘聚污点’。”

三级“化”污让污水全“上岗”

经过探索,一条路径逐渐明晰。

这些年,巾字村坚持污水治理与农村产业、庭院经济发展紧密结合,采用建设成本最小化、运维管理自主化、资源利用最大化的治理模式,因地制宜实施分散治理、集中治理和分类治理相结合,积极探索出“单户/联户化粪池+集中三格式化粪池+农灌”的治理模式。

在巾字村法治苑联户三格设施旁,有一张设施运行简介图,上面清晰地介绍了生活污水处理流程。第一层“自用”:村民的生活污水进入单户或联户三格式化粪池进行厌氧发酵处理后,用于灌溉农户房前屋后“小三园”(小花园、小果园、小菜园);第二层“联用”:“自用”用不完的,通过重力自流进入集中三格式化粪池处理,水质达标后,再用于周边的农田灌溉;第三层“备用”:“大家用”也用不完的(如春节时期用水量增加)则尽可能通过集中式储液池等形式备用。

如今,巾字村楼房管道之间,幢幢花枝掩映楼檐,独立门户小楼一侧,生活污水排放井然有序,多个蓄水池供灌用水四通八达。

李国军介绍,通过创新实施“减量化设计、多元化建设”方法,使建设成本降低30%,建设投资户均2500元。小三格化粪池由农户自行运维;集中三格式化粪池等由村委会负责,安排专人清掏管护,平均每年投入约2000元。如今,全村已建成联户(四格)式化粪池17座、集中式储液池3座,生活污水全部资源化利用。

环境美产业兴乡村有奔头

有“治”更有“用”。经过资源化利用处理后的污水不仅达到了国家相关标准,还变成了现在的“肥水”,既省了钱,又肥了作物。

“自用的化粪池浇灌玉米、蔬菜很方便,水质也不错。经过集中三格式化粪池科学处理后的尾水,打开阀门就能接入田地,还不要钱呢。”冯仕宽乐呵呵地说,“污水变清水,环境好了,良田灌了,季季都是大丰收。”

村民从化粪池中舀水浇灌蔬菜

“两山”转化的实践效益也正在凸显。该村把农村生活污水治理与产业发展、庭院经济建设相结合,发展中药材、经济苗木等产业,实现村集体经济增收32万元,同时解决400余人就业。

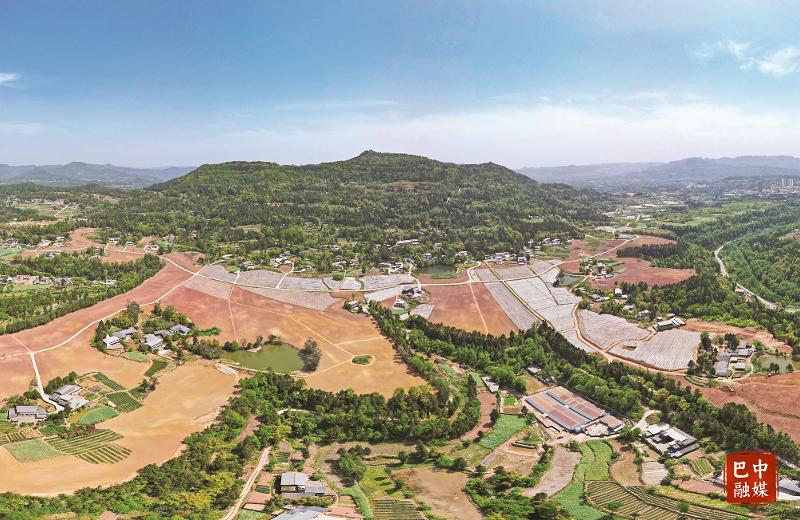

巾字村的中药材产业园(资料图)

巾字村的治理模式成为近年来巴中市农村生活污水资源化利用模式的典型代表之一。“我们的模式集中体现了‘尊重习俗、经济实用、机制健全、抓点示范、易复制推广’的特点,每年都有各市州和院校单位来考察学习。” 李国军说。

山在变绿,水在变清,天在变蓝,乡村也正享受好环境带来的福利。

近年来,利用山清水秀的风光,巾字村打造了集观光旅游、前沿农科研发推广于一体的综合生态景区——七彩世界园区。景区建好了,越来越多的年轻人选择回乡就业,村子也变得热闹起来。

从一村,观全域;以一汪污水的变化,印证“两山”转化的决心。今后,巴中市将继续放大国家生态文明建设示范区效应,奋力建设全国革命老区振兴发展示范市,努力绘就新时代宜居宜业和美乡村“大巴山居图”。

评论