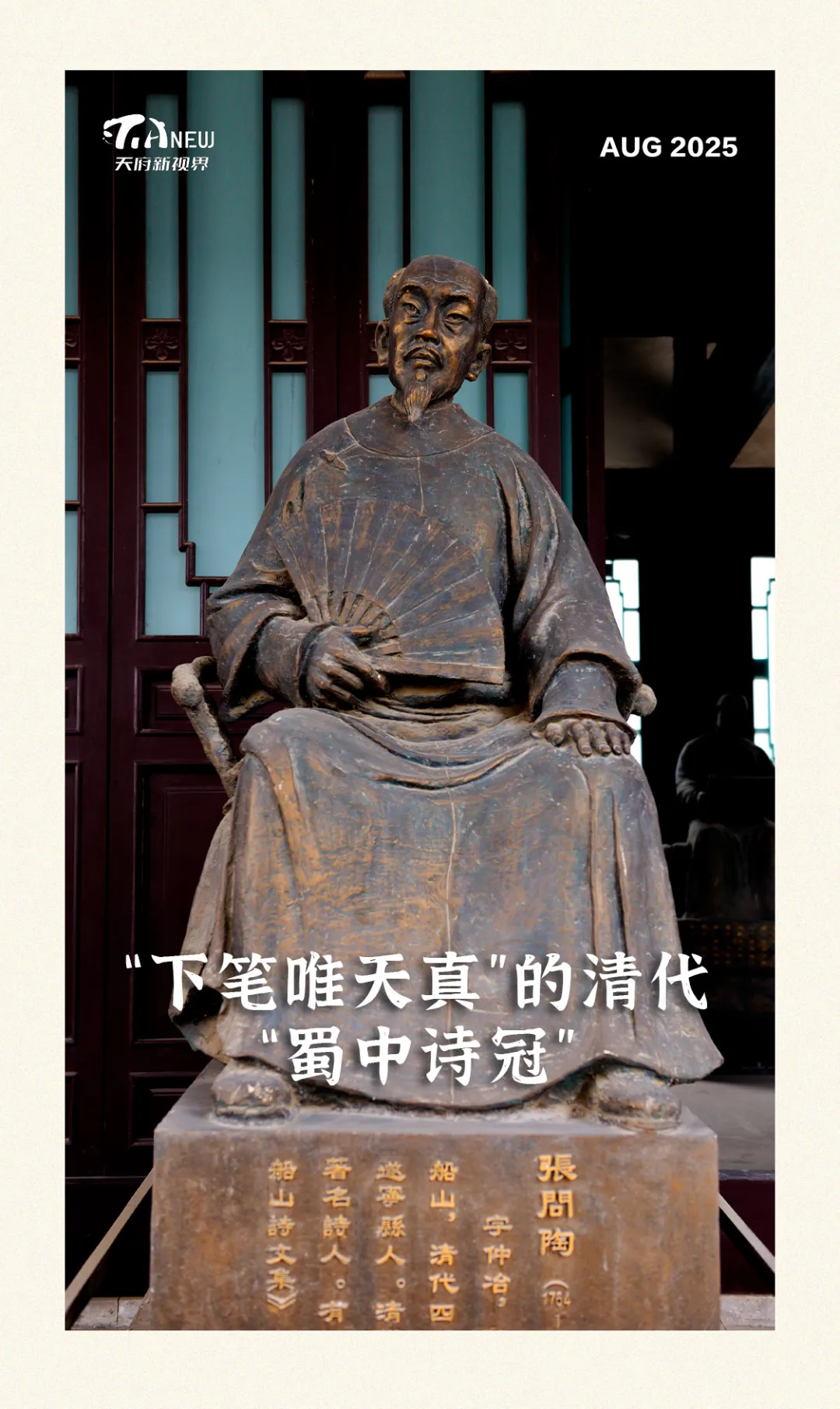

方志新语丨“下笔唯天真”的清代“蜀中诗冠”

在清代文坛中,张问陶是位出身清贫却才华横溢的诗人,不仅开创了性灵诗派的新境界,更与才女林佩环谱写了一曲琴瑟和鸣的千古佳话。张问陶一生存诗3500余首,真实记录了一个清代文人的命运轨迹。

张问陶祖籍四川遂宁,其家五代为官,却世代清贫。他的高祖张鹏翮是康熙、雍正两朝名臣,官至文华殿大学士兼吏部尚书,与狄仁杰等并称中国古代八大清官。张问陶自幼随父宦游,1778年,其父张顾鉴因在荆门任内“失出案”(重案轻判)受牵连去职,家产赔累殆尽,全家生活陷入困境。

1786年秋,张问陶在兄长问安的催促下前往成都参加乡试。他未曾料到,此行不仅让他踏上科举之路,更收获了一段天作之合的姻缘——迎娶蜀中才女林佩环。由此,张家形成了中国诗坛罕见的“三兄弟三妯娌皆诗人”的佳话:张问陶与兄问安、弟问莱,以及嫂陈慧殊、妻林佩环、弟媳杨古雪,皆工于诗词。

婚后,张问陶与林佩环诗酒唱和,琴瑟和鸣。林家的支持让他坚定了重振家风的信念。1790的春天,张问陶考中进士,点翰林院庶吉士,开始了二十余年奔波于燕山蜀水之间的宦游生涯。

《清代学者象传》第一集之张问陶像

大江雪浪,涤荡着诗人的胸襟;琴剑飘零,开阔着诗人的视野。在这一程山水间,张问陶结识了一批志在济世的文士,与洪亮吉更是结为莫逆之交。

1793年,时年77岁的诗坛盟主、性灵派主将袁枚已届暮年。经洪亮吉引荐,这位随园老人与张问陶开始了一段忘年神交。在诗信往来中,袁枚将29岁的张问陶视为“八十衰翁平生第一知己”,甚至感叹:“吾年近八十,可以死,所以不死者,以足下所云张君诗犹未见耳!”

袁枚离世后,张问陶接过了性灵派的大旗。其诗“生气涌出,沉郁空灵,于从前诸名家外,又辟一境”。在《清史稿·文苑传》中,他是唯一入选的蜀中诗人,被后世誉为清代“蜀中诗冠”。正如学者李朝正所言:“乾嘉年间的性灵派诗人数量之众,为历代诗派所罕见。而巴蜀诗人正是通过张问陶的引领,直接或间接地影响着诗坛……形成了众星拱月之势,造就了清代巴蜀诗歌最辉煌的黄金时代。”

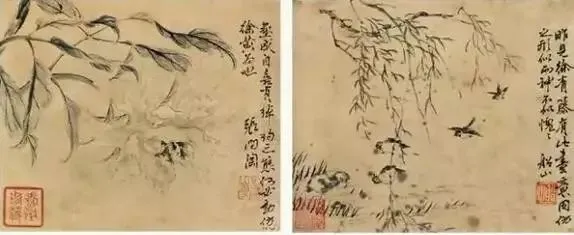

在张问陶的文学人生中,夫人林佩环既是其性灵诗的知音,更是创作的灵感源泉。他为妻子写下许多倾诉衷肠的诗句,其中一段佳话尤为动人。某日张问陶为佩环作画,佩环在画旁题诗一首:

爱君笔底有烟霞,自拔金钗付酒家。

修到人间才子妇,不辞清瘦似梅花。

张问陶随即和诗:

妻梅许我癖烟霞,仿佛孤山处士家。

画意诗情两清绝,夜窗同梦笔生花。

这般琴瑟和鸣的唱和,正是张问陶“好诗不过近人情”创作理念的生动写照。

张问陶画作 图据遂宁文旅

1797年秋,张问陶父亲去世。此时正值白莲教起义如火如荼之际。他往来于遂宁、成都、北京之间,将所见所感诉诸诗词。次年二月初九,在宝鸡投宿时,他写下了著名的《宝鸡县题壁十八首》。诗中“豺虎纵横随处有”“焦土连云万骨枯”等句,深刻揭露了官吏暴行,展现了嘉庆年间的社会惨状。

1812年,对朝廷彻底失望的张问陶在莱州知府任上辞官。临行前,他捐出历年积蓄七百石粮食赈济灾民,以致连返乡路费都难以筹措。困境中,在苏州为官的同乡向他发出邀请。张问陶遂举家南下,四月抵达苏州,寓居虎丘山塘,靠卖字画和亲友接济度日。1814年的三月初四,这位诗人的生命走到了尽头。次年归葬故乡两河口(今遂宁市蓬溪县翰林村两河口)祖茔。

张问陶一生留下3500余首诗歌,这些饱含真情的诗作,犹如一面镜子,映照着时代与人生,践行着他“关心在时务,下笔唯天真”的创作理念。

本期话题

四川诗坛,你还了解哪些诗人?评论区分享~

撰文/陈继明

评论