好记者讲好故事丨彭惊:记者脚下沾泥土,民心才能少颠簸

今天,想和大家分享“一颗水蜜桃出村”的故事。

成都龙泉驿区,是全国三大水蜜桃生产基地之一。作为国家地理标志产品,这里的水蜜桃能走到迪拜、新加坡、马来西亚……这是中国农产品“扬帆出海”的精彩故事,也是中国式现代化中“农业现代化”的应有之义。

而在龙泉驿区的长丰村,水蜜桃“远航”的梦想,却卡在了第一步——出村路。

长丰村的几百户村民,几乎都以种植桃子为生。每到盛夏,村民们便驾驶着摩托车、三轮车,载着娇嫩的水蜜桃,前往14公里外的市场卖给水果商。

但在去年此时,我接到村民的热线电话:“记者同志,帮帮我们!这条出村路坑坑洼洼,碎石遍地,运一趟桃子,损耗在三成以上!”

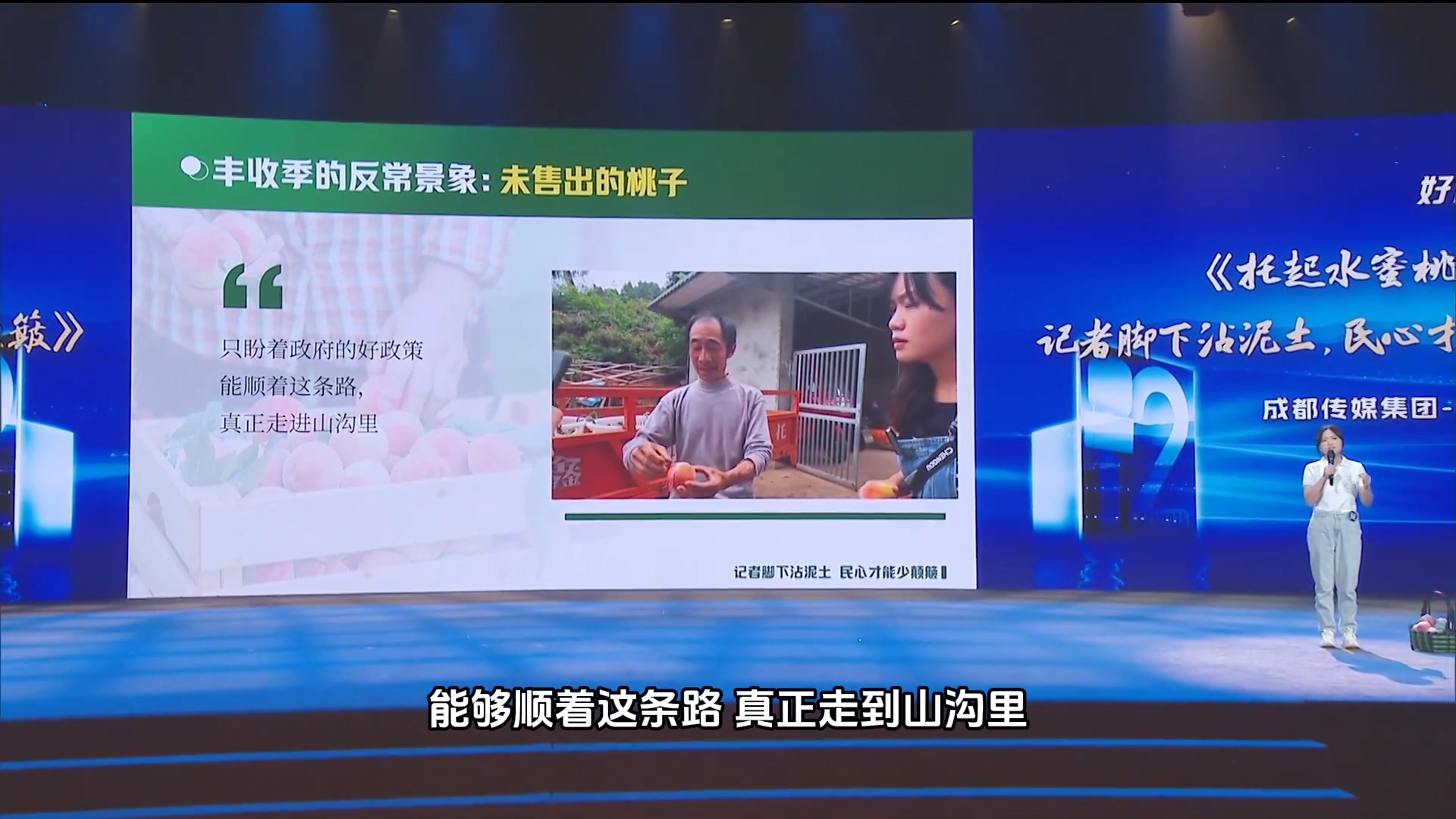

于是我立刻赶往长丰村。正值丰收季,村里却堆着一筐筐滞销的水蜜桃,个个带着磕碰的伤痕。采访得知,这条路烂了5年了。5年啊!每户每天一两百元的损失,几百户五年上千万的损失,这不是冰冷的数字,这是乡村振兴道路上必须补齐的短板。

一位村民拉着我的手说:“我们现在就盼着党的好政策,能顺着这条路,真正走进我们这山沟里。”

这句话,重重砸在我的心上。

5年来,村民们通过各种途径反馈过,但村民说,视察人员开车巡路后,只决定用砂土补缝。

车是能通行了,桃却依旧颠簸。

村民们无奈地问我:“车和三轮车能一样吗?人和水蜜桃能一样吗?”

这句话提醒了我。我乘车经过时确实感到颠簸,但尚能忍受。可坐在轿车里的我能忍,坐在三轮车里的水蜜桃能忍吗?

当下,我就坐上了一辆正要出发的三轮车,当我真切地在三轮车硬邦邦的车斗里感受到颠簸,当我亲眼看着一筐筐鲜水蜜桃在坑洼中碰撞、留下伤痕……

那一刻,我感到了村民的切肤之痛!

为什么问题五年都没有解决?只因轿车里的颠簸轻,便觉民生疾苦浅!这让我想起习近平总书记那句嘱托:“脚下沾有多少泥土,心中就沉淀多少真情。”

于是我带着脚下的泥土,去到村委会、镇政府、交通局等部门,希望寻求一个解决办法。

这过程中,有一幕场景让我至今想来仍心头滚烫:当我驱车赶往两公里外的村委会时,后视镜里突然涌入十几辆三轮车;不一会儿,更多村民徒步而来,汗水早已浸透他们的衣衫。他们在炎热的夏天徒步两公里山路只为站在我身边,对我说:“你是来帮我们说话的,我们怕你一个小姑娘受欺负,我们来帮你!”

其实这场民众与媒体的双向奔赴是一场“美丽的误会”。可能在村民朴素的认知里,或许觉得“帮大家说话”要得罪人、要吃苦的。所以他们来到我身边,想守护我这个“小记者”。而当时我这个小记者心里最想守护的,是泥土里长出的希望,是村民们对美好生活的向往。

可是相关部门说他们已经在行动了:“周围有项目施工,大货车碾坏乡道,路烂了就补,能够保证通行。”

可村民要的不仅仅通行!

我一遍遍地向他们讲述我在三轮车上的滋味,这个基层劳动人民最熟悉的运输工具,在这条路上就是护不住那筐桃。

这番带着泥土味的较真,终于让问题的症结浮出水面。

转机,就发生在72小时。

采访后第二天,镇政府、交通局、住建局等多个部门召开协调会,当天就确定了施工方案,不用砂土,用混凝土彻底修补!第三天,机器开进长丰村,要给村民铺一条真正的“放心路”。

这条“放心路”,不仅打通了水果外销的通道,更疏通了民意表达的堵点。

如今,又到了品尝龙泉山水蜜桃的季节。这是我今年买到的长丰村的桃子,送到手上时完好无损,珠圆玉润。我看到它我有一种由衷的高兴,那是一种见证困境被打破,希望在生长的高兴。

上个月我还去了一趟长丰村——

这些年来,我笔下记录了许多乡村故事:包括战旗村的产业变迁,投身天府粮仓建设的新农人,科技焕新的都江堰猕猴桃……

但今天,我选择聚焦的,是一个小山村的修路故事。

在中国式现代化建设的今天,在乡村振兴战略引领下,许多乡村已在产业、文化、生态的大道上阔步前行。今天的我们在关注这些成就的同时,还需向“细”处深耕——聚焦精细化治理,让政策精准抵达最基层的“毛细血管”。

正如这条路,年年修补,却因治理粗放,始终未能触及村民真正的痛点。路要怎么修?答案,不仅在一纸文件的要求上,更在老百姓颠簸的三轮车上。发展战略不是口号,它必须穿透“最后一公里”,稳稳落在每一个具体的人的身上。

作为记者,我们既要讲好时代发展的宏大叙事,也要用沾满泥土的脚步丈量好社会的末梢神经——

当我们的镜头聚焦伤痕累累的水蜜桃,当我们的笔端记录下民众的急难愁盼,社会的“毛细血管”才能更加畅通。

中国式现代化,是“不落一人”的现代化。托起水蜜桃出村的路,是托起丈量政策温度的民心之路,更是走好中国式现代化的必由之路。

经过激烈角逐,成都传媒集团成都商报社记者彭惊获得三等奖。

评论