好记者讲好故事丨罗石芊:我在凉山“撕标签”

大家好!我是封面新闻记者罗石芊。

前段时间在西昌,我去探访了“全球最大的蟑螂养殖基地”,当时我试着吃了一只活的,结果被千万网友戏称为“封面蟑螂姐”。不过,这儿我得再跟大家说清楚,我吃的可不是家里那种害虫德国小蠊,而是住着星空房、吃着奶粉长大的美洲大蠊。

其实,真相往往就是这样,不亲自去体验、去丈量,很难真正看明白。今天我想讲的,是另一些发生在凉山的故事。这一次,我们想带你看到,那些刻板标签之外,更真实、生动的凉山。

提及凉山,你的第一印象是什么?贫穷?困苦?破烂的房子?辍学的孩子?

2023年,我和同事们发现了一个奇怪的现象:已经脱贫摘帽的凉山,突然成了短视频平台上“慈善博主”的扎堆地。其中最惹眼的是一位叫“云南波波”的博主。

他视频里出现的,都是西昌市马鞍山乡深山里的一个村子,这个村离西昌市区有3个多小时的车程。镜头下,他时常来到各种破烂房子里,给不同“贫困老人”发钱发物资,满屏的爱心引来诸多共情。

但凉山州,早在2020年就已经脱贫摘帽,这样的场景是真的存在的吗?

带着这样的疑问,我们钻进那片山,实地走访时才发现,博主专门让老人带他去破旧的房屋拍视频;给老阿妈发了3000元后,博主转头收回了2800元;老人还告诉我,博主第一次去的时候没带钱,还反过来找她借了500块钱拍下捐钱的素材。

甚至博主还用200块钱忽悠着姐弟俩拍了辍学在家吃土豆的视频,但当我们去到现场时,小女孩满脸愧疚地说,自己根本不知道这些视频是拍来骗人的。

后来“云南波波”坦言,这一切不过是引流吸粉的剧本,目的则是为了直播带货挣钱。

更荒诞的还有9月,石榴红透山坳的时候。几十位博主拿着几乎一样的脚本,拍着不同的“贫困老人”,说他们的石榴烂在了地里。

我们盯着视频里模糊的“乐寨村12组10号”,在近40度的烈日下走了一个多小时,终于找到了那位“贫病交加”的李金邦老人。

他告诉记者,博主看他衣服穿得不好,给了他400块钱,手把手教他摆拍了视频。11月,盐源苹果成熟,相同的剧本,又再次出现。

类似的故事,还有很多。但这些,都不是真正的凉山。

这片曾被称作脱贫攻坚“硬骨头”的地方,2020年就已经脱贫摘帽。但这里也是“天然的流量池”,有的人用虚假的“视觉贫困”赚着眼泪钱。

作为记者,我们有责任揭开谎言。怎样才是最有效的方式?只有深入新闻现场,用新闻事实击退虚假谣言。

于是我们开始追着线索跑。从“云南波波”的假慈善,到会理石榴的真丰收;从百万网红的虚假宣传,到盐源苹果的真实销路。

2023年以来,我们用一篇篇真实的报道撕开那些精心编织的剧本。

同时我们也意识到,解决视觉贫困现象,不能只靠事后曝光,我们写评论、找专家、访代表,把真相摊在阳光下。

“揭穿视觉贫困”专题推出后,吸引了22家央媒、107家省媒转载,5亿次的点击量里,我们看到的是大众对真相的渴望。

去年11月,这组报道拿到第34届中国新闻奖新闻专题二等奖时,倍感荣幸的同时,我们再一次感受到,作为一名记者,自己身上所承担的社会责任的重量。

在凉山工作的三年,我也逐渐撕掉我对凉山的认知标签。

我见过写6000字论文致谢感动全网的凉山青年苏正民,他告诉我,家乡变化日新月异,未来有机会,也想回来建设家乡。

我去到全国最后一个通公路的建制村阿布洛哈村,那条盘旋的路不仅带来了汽车,更让村民们在家门口就办起了民宿、种起了脐橙。

在三河村,我还认识了吉好有果,我还记得她站在一片桃林下,告诉我说:“我们村好多哥哥姐姐都考上大学了,我以后要当音乐老师,教孩子们唱歌!”

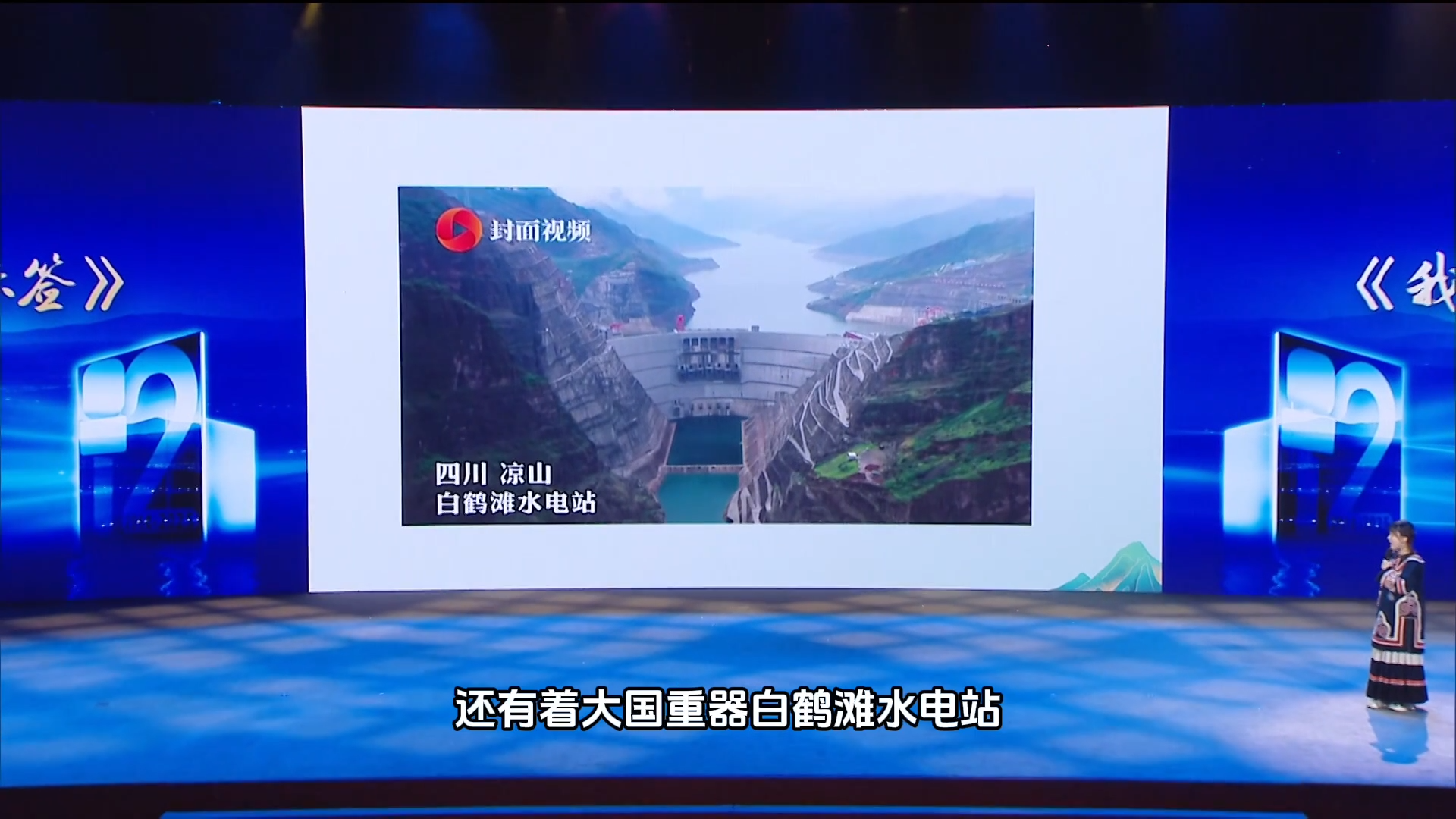

不仅如此,这里还有大国重器白鹤滩水电站、“北斗母港”西昌卫星发射中心,去年,凉山州的gdp更是超过了2474亿元。

这些,才是凉山的样子。

现在每次写稿,我还是会想起第一次吃美洲大蠊的感受:那些看起来让人害怕的东西,只有靠近了才知道另有真相。

就像凉山,你只有踏上这片土地,才能闻到石榴的甜、听见读书的声、看见奔跑的少年。

决赛前,一位凉山的媒体老师给我发来这样一段话:“谢谢你带着凉山的故事参加比赛,希望你一定要带着这些故事走上更大的舞台!”

这话里,其实藏着的,是500多万凉山儿女,想要被世界重新认识的渴望。

所以今天,我用彝语开场,换上漂亮的彝族服饰,只想用最贴近土地的方式,讲述这片土地的故事。

未来,我们还将继续扎根凉山,用更多真实的新闻真相,击退谣言假象,让凉山不再被污名化、标签化,讲好中国故事,传递中国声音。

经过激烈角逐,封面新闻记者罗石芊获得三等奖。

评论