好记者讲好故事丨杨银乔:一条路 一个梦

大家好,我是来自达州市融媒体中心的杨银乔。

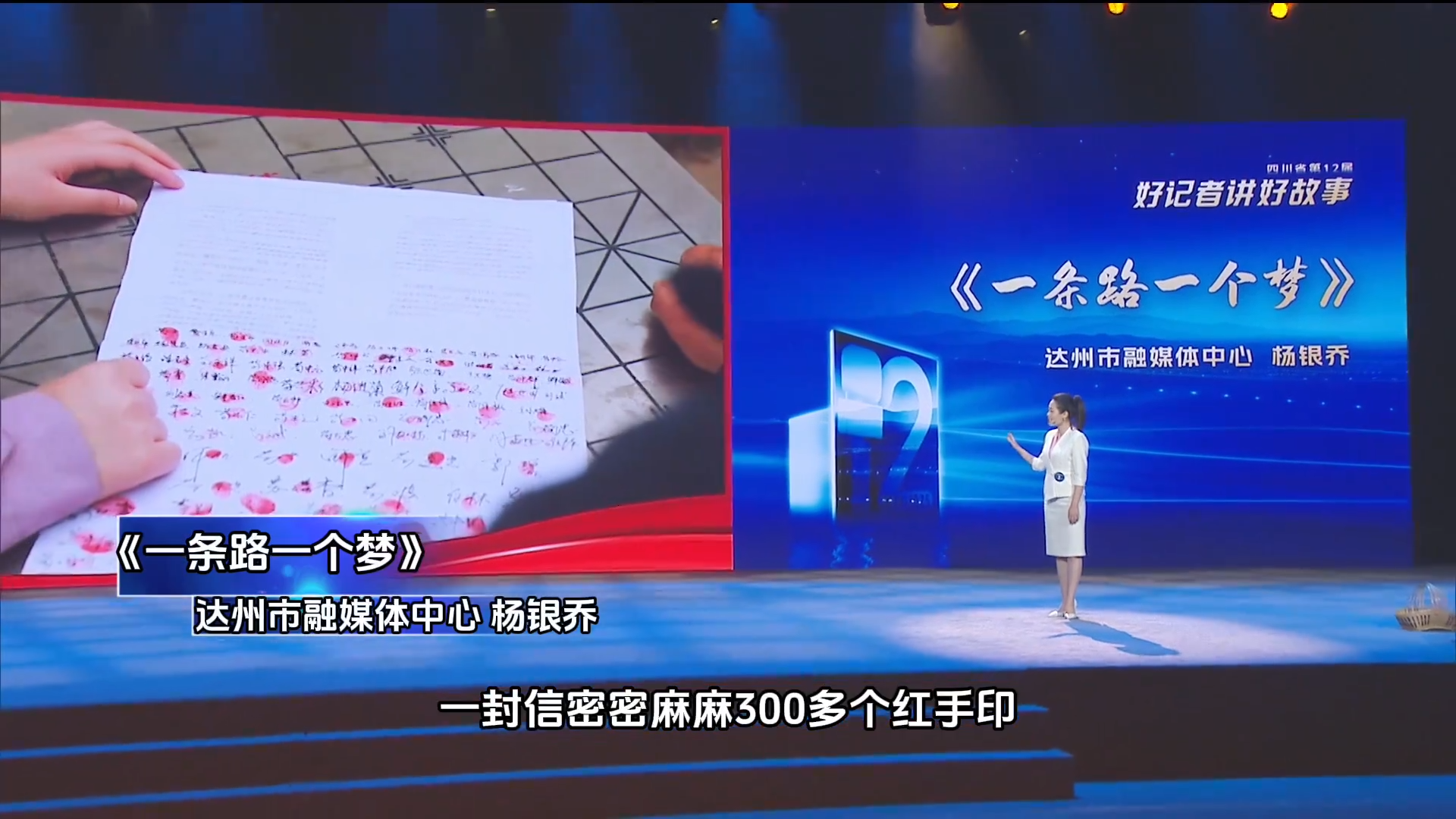

这是2024年3月,我在万源市鹰背镇拍摄到的一封信,写这封信的人是当地的一群普通群众,上面密密麻麻300多个红手印分外夺目。正如字里行间所写的,大家都在呼唤着同一个梦——一条出山的柏油路。

万源地处大巴山腹心地带,是川陕革命老区和全省39个欠发达县域之一。而鹰背,是万源最偏远的乡镇,境内山高坡陡、地势险峻。

我第一次去鹰背时印象特别深刻,从万源城区出发,121公里路开车近4个小时,全程都是蜿蜒盘旋、险象环生的逼仄山路。去了我们才了解到,通往鹰背的只有这一条盘山老路,因为年久失修和绕道,当地群众受够了路面坑洼、出行艰难的苦,丰富的农特产品不能及时运出去,大家只能守着“金山”过穷日子。地处高山之巅的鹰背,本该像它的地形和名字一样振翅飞翔,却因为交通瓶颈折断了翱翔的翅膀。

好在,承载梦想的希望之光照了进来。2023年9月,四川省托底性帮扶工作全面启动,万源迎来革命老区振兴发展的历史性机遇。借助这股东风,省、市帮扶单位和万源积极筹措资金,2024年初,鹰背道路升级改造工程得以开工。这条路建成后,鹰背到万源城区的车程将缩短近2个小时。

在为期一周的蹲点采访中,我总是被一些忙碌的身影和场景所打动。副镇长王安强告诉我,机会来之不易,他们格外珍惜。为此,他们成立了工作专班,白天守在施工现场,晚上就连夜复盘,遇到困难和问题马上协调解决。并且,大家都主动放弃了周末休息时间,从道路开工到我们去采访,三个月时间,他们当中至少有一半的人长住乡镇没有回家。

在现场,我们还经常遇到一群自称“义务监督员”的村民,每天他们都会雷打不动地来到现场,监督工程进度和质量,帮着一起修路。此外,有的村民还主动让出了自家的田地,有的还自发捐款捐物。60多岁的王中圣告诉我,他们穷了一辈子苦了一辈子,就盼着下一代能过上好日子。山掘一尺是一尺,路修一丈是一丈,只要他们一人出点力,这条路就能早日通车,梦想就能早日实现。

削山填谷,截弯取直,干群同心修路的身影,成为了山间最美丽的风景。

我采写的报道发出后,引发了广泛关注,不仅更加激发了当地干群的修路热情,万源全市也迅速掀起“交通三年提级”行动的热潮。一条条承载着梦想的希望之路,在大巴山深处悄然延伸。

2025年春节前,也就是报道播出9个月后,我收到消息,这条路提前建成通车,成为托底性帮扶工作启动以来,万源通车的首条道路。

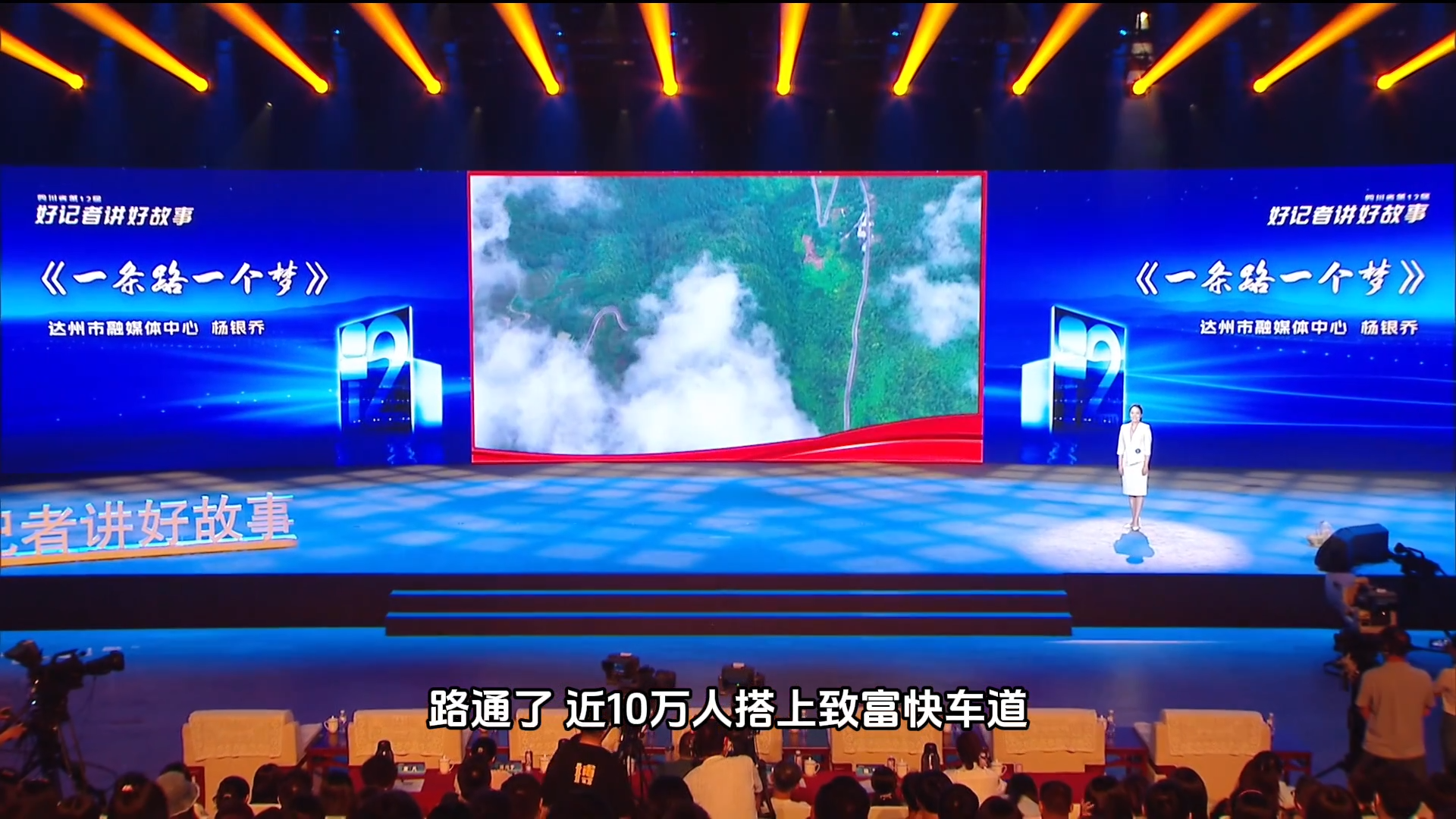

再次回到鹰背,我不禁感慨万千,青山之间,崖畔之上,曾经破烂不堪的盘山路已经变成了笔直宽阔的柏油路,一条路一个梦的愿景真的成为了现实。

万源市鹰背镇大垭口村村民 龚芯川:我们都好期盼、好期盼这条路早日通车。

万源市鹰背镇兴隆社区居民 程诚:我们盼了好多年的柏油路,终于通了。

是的,路通了。这条路不仅成为了群众走出大山的主要通道,更带动了万源河口、宣汉峰城、巴中平昌望京等周边乡镇发展,近10万人搭上致富快车道。

时任鹰背镇党委书记邱志勇告诉我,不到一年时间,鹰背真的发生了翻天覆地的变化。以前路不好,资金、资源进不来;现在路好了,产业投资的就多了,既有浙江、重庆等地的投资业主,也有不少返乡创业人员。现在的鹰背,高山白茶、高山蔬菜、高山水稻和林下仿野生天麻4个千亩产业正蓬勃发展。

知道我要讲述这个故事,鹰背的群众特意托人把今年刚丰收的天麻捎给了我,让我带来给大家看一看。他们说,就是因为这条路才吸引来了业主,才能将新鲜的天麻快速送达。并且今天,还有几百斤天麻正跨越山海奔向1000多公里外的沿海市场。

和这筐天麻一起送来的,还有这样一封信。同样是鲜红的手印,但不同于屏幕上的这封信,这是他们对这条路建成通车后的感谢信。

看着鲜红的手印从诉求的印记变为感恩的勋章,此刻,我似乎对“托底性帮扶”有了更加深刻的认识。它从来不是文件里的冰冷词汇,而是干群同心筑路抵达梦想的有力见证,是外部托举与内部发力的双向奔赴,是革命老区与祖国同频发展的雄浑交响,是推进中国式现代化、促进区域协调发展的庄严承诺!

作为新闻工作者,我何其有幸将“托底性帮扶”这样的宏大叙事转化为新闻报道分享给大家,让政策的温度直抵人心、让时代的足音铭刻于世。我想,这就是我的使命与担当。范长江前辈说过,记者永远在路上。未来,我会继续采写更多温暖而有力量的报道,争做一名好记者,讲述更多好故事。

经过激烈角逐,达州市融媒体中心记者杨银乔获得三等奖。

评论