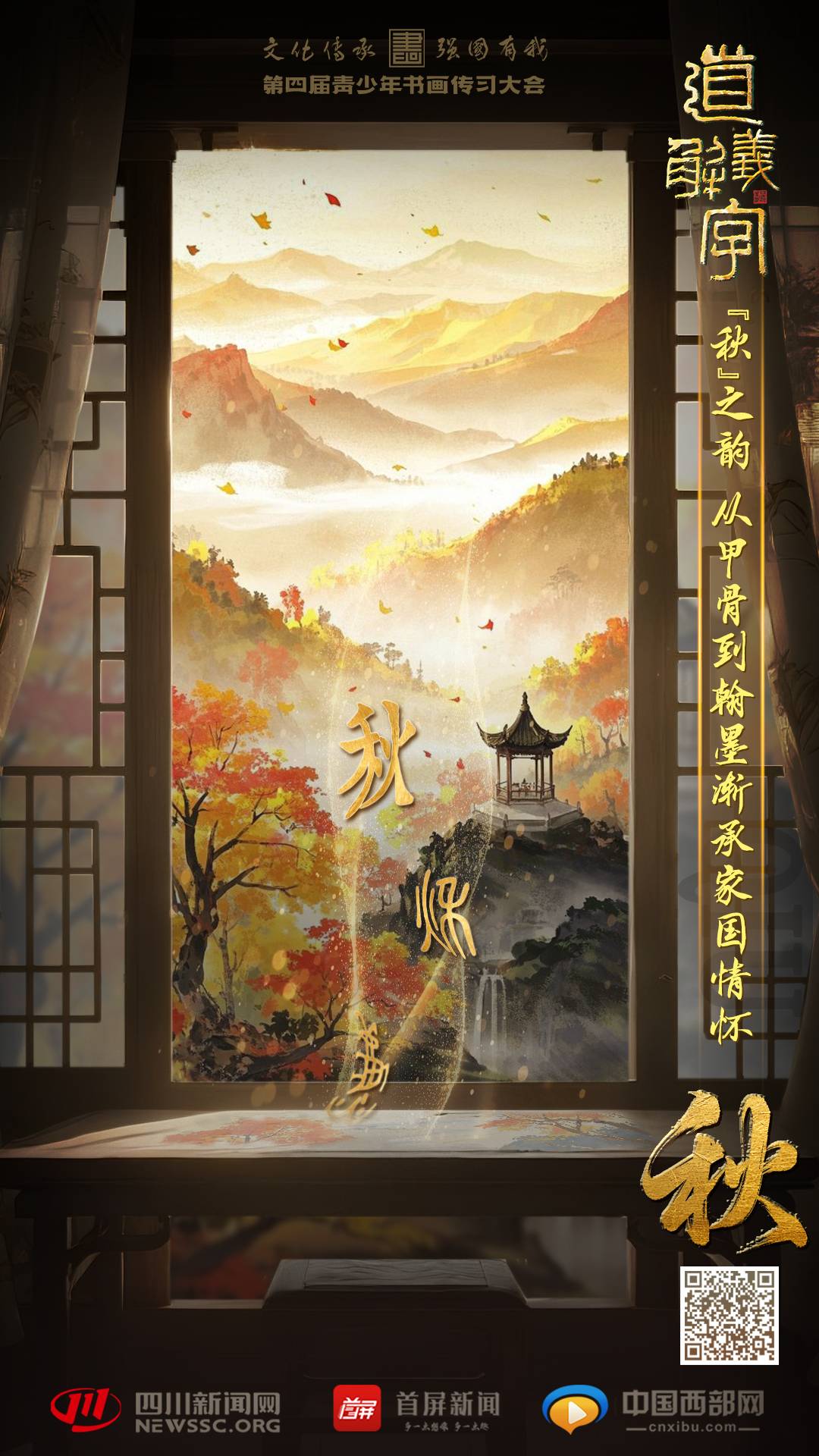

秋之韵 从甲骨到翰墨渐承家国情怀 | 道义解字

甲骨文里最早出现的秋字,上面是一只活泼可爱的昆虫。郭沫若先生经过考证研究,认为是一只欢快的蟋蟀。甲骨文里的秋字的蟋蟀字形,不仅活泼蹦跶,而且在展翅欲飞。蟋蟀下面是熊熊燃烧的火焰,所以由蟋蟀和火构成了最早的秋字的字形。后来在小篆时代,秋字保留了火的字形和代表庄稼的禾字旁。最后,秋字演变成了一个从禾苗的禾字和从火的字形,一个由两个偏旁构成的对比字,这个字形一直沿用至今。

在漫漫历史长河中,中国历代的书画作品中有不少都有跟秋相关的内容。王羲之儿子王献之的代表作拓片《中秋帖》就是在秋天第二个月所写的一封书信。苏东坡被贬官黄冈,在宋神宗元丰五年(公元1082年)的秋天写了千古名篇《前赤壁赋》。《前赤壁赋》写到了非常美丽、令人遐想的秋天,历史仿佛定格在那一天。苏东坡还写了《念奴娇·赤壁怀古》的宋词:大江东去,浪淘尽,千古风流人物,故垒西边,人道是三国周郎赤壁。苏东坡围绕赤壁创作的这两篇诗文可以说是写秋天的经典作品。900多年以来,不知道感动了多少仁人志士,感动了多少老年、中年和少年,直到今天都是整个北宋时期最精彩的诗文书画杰出代表之一。

故宫博物院藏有一件关于秋天景色的经典画作,就是北宋徽宗赵佶亲手画的代表作《听琴图》。在这幅画中间正襟危坐、弹奏七弦琴的就是赵佶本人。前面坐墩上两位身穿纱帽官服的朝士对坐聆听,左面绿袍者笼袖仰面,右面红袍者持扇低首,二人悠然入定,仿佛正被这鼓动的琴弦撩动着神思,完全陶醉在琴声之中。叉手侍立的蓝衫童子则瞪大眼睛,注视着拨弄琴弦的主人公。赵佶以琴声为主题,巧妙地用笔墨刻画出“此时无声胜有声”的音乐意境。整个画面背景简洁,如盖的青松和摇曳的绿竹衬托出庭园高雅脱俗的环境,而几案上香烟袅袅的薰炉与玲珑石上栽植着异卉的古鼎与优雅琴声一道,营造出一种清幽的氛围。王道义说:“我想这幅图是要表现在寂寞秋月里,宋徽宗亲自为大臣们弹奏枫叶松的场景。”

从商周时期的甲骨文到近代的写意绘画,中国文人用秋意寄托了太多的家国情怀。东晋王献之《中秋帖》开秋书先河,笔势如金风玉露;北宋范宽《秋林萧寺图》以苍劲笔墨写北国秋山;元代赵孟頫书《秋声赋》,行云流水间尽显文士悲秋;明代董其昌以淡墨干笔营造秋山空寂;清初八大山人则以枯荷残菊寄亡国之痛;至近代齐白石《红叶秋蝉》等作品提倡的“妙在似与不似之间”艺术主张,完成了从文人秋思到民间秋趣的审美转变。王道义说:“古往今来,很多名家大师都围绕着秋天创作了很多精彩的书法绘画作品,值得我们认真地品味学习。”

出品人:雷和斌

总监制:何文宗

总策划:楚彦

统 筹:唐明 侯敬文 何佳欣 代红

视频拍摄/制作:俞文晶 熊雅绮 邓玥潇

记 者:陈荞

文 案:李雪艳 赵梓君 蒋睿(实习) 陈雨睿(实习) 王艺雅(实习)

专 题:刘亚宇

设 计:何如冰

特别鸣谢:成都杜甫草堂博物馆

评论