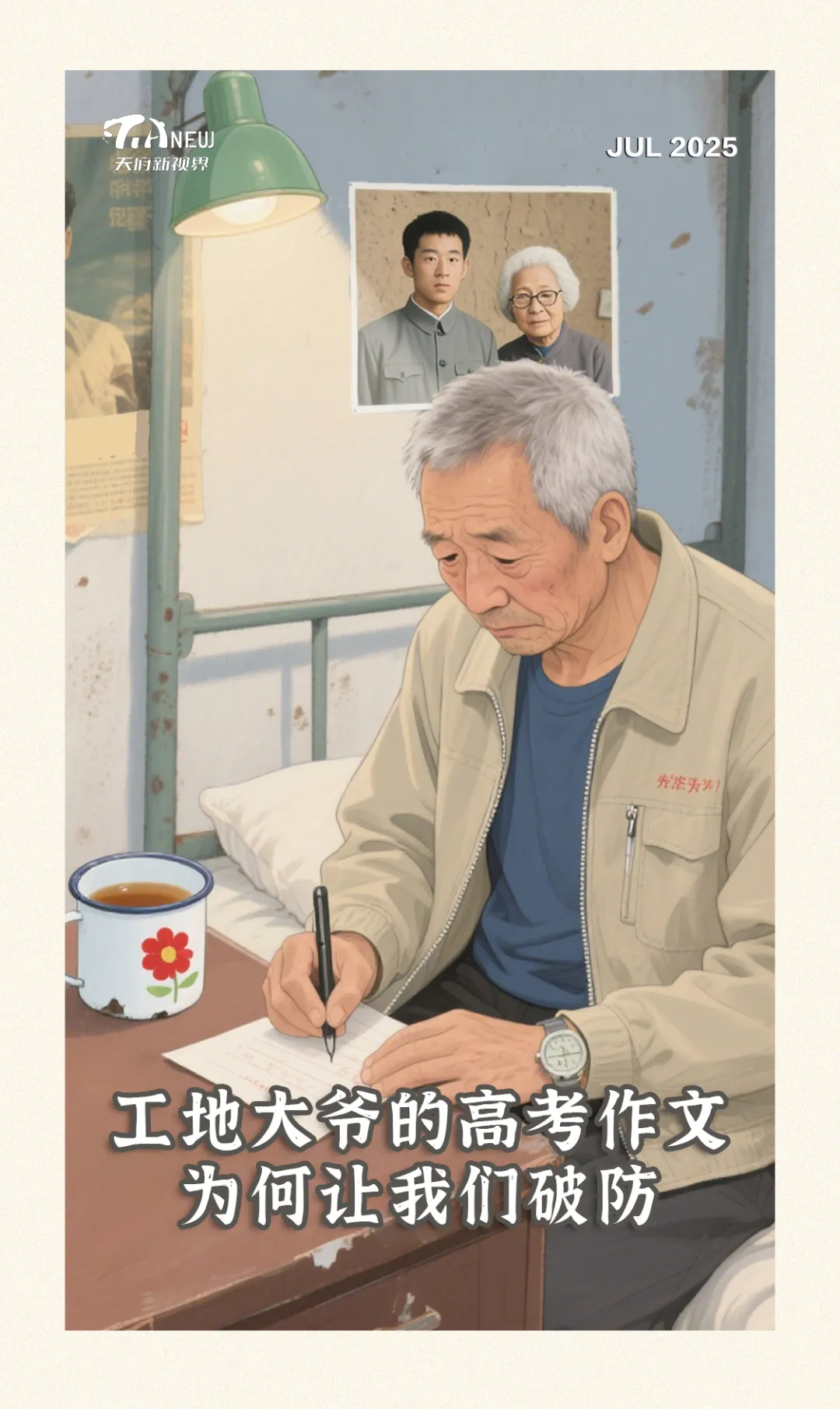

工地大爷的高考作文为何让我们破防

“坟头上的草青了又黄,黄了又青,就像我对母亲的念想一样,一年年总也断不了。我已经当了爸爸,又当了爷爷,但我已经三十多年没叫过妈妈了。我想着,等哪天我扛不动水泥了,就回村里挨着那堆土躺下,没准那时候,我再叫妈妈,她就能听见了。”

以上文字,出自一位六旬农民工大爷。近日,在某博主发起的一场创意写作活动中,这位在工地工作的大爷抽到了1957年高考作文题《我的母亲》。就是这样一篇文字朴实的作文,在视频发布仅48小时,点赞量已突破500万次,评论区瞬间涌入十多万条留言。

农民工大爷的《我的母亲》,何以感动世人?

言由心生,语为心境。文学的最高境界,不在于华丽的辞藻,而在于真诚的感情。

这不是什么高考作文,而是一个儿子对母亲最真挚的思念。真情实感,无需多少修辞。当他在母亲离世30多年后,仍能清晰回忆起母亲的音容笑貌,这就是思念;当他能记得母亲坟头的草一年年青了又黄黄了又青,这就能证明他的思念。最朴实的回忆,藏着最细致的观察和深情,不禁让人想到了那段歌词——“如果你要写风,就不能只写风。你要写柳条轻轻柔柔飘入你心中……炊烟朝着你的方向飘散,旅人般自由不定越过山峦……写散了的大雾,写倾斜的雨竹。写迎着大雨慢慢走出艰难每一步。”正如王国维所言,“一切景语皆情语”,文为心生,景亦为情而美。

这不是什么个性记录,而是千千万万中国母亲的形象复原。当农民工大爷用最朴实的语言描述那个年代勤劳的母亲时,很多人都不禁想到了自己的母亲——在那个物质贫乏的时代,自己宁愿不吃,也要省吃俭用给孩子们吃的母亲,日夜辛勤劳碌,撑起一个家的母亲。全文没有一句母亲说的“话”,但“天不亮就起,摸着黑才歇”“等我们都吃完了,她才瞅瞅锅里,剩下了,就扒拉两口”,这位似乎不多话的母亲形象,已然镌刻在每个人脑海中。质朴文字记录最美身影,他笔下的母亲,又何尝不是一代中国人的母亲?这份共鸣的力量,足以穿透时间、穿透阶层,让任何人都为之震撼。

若不是这篇文章,多少人还能记得妈妈为自己付出的、那些我们已经习以为常的细节呢?

以真实生活为根,文章才有深度、温度与生命力。

每个凝练的语词,都来源于农民工大爷几十年生活的感触。“我在城里干了大半辈子苦力,扛水泥,扎钢筋,爬脚手架,手上肩上全是老茧,累是真累,可想想母亲当年端那口大铁锅的劲儿,想想她冻得发抖还咬牙撑到天亮的样子,我这力气就又上来了。母亲没享过福,可她教会我的,就是这骨子里的硬气和对家的担当,我得把您撑起来的这个家,接着撑下去,撑稳当。”未经养家之苦,怎知母亲之难?虽然农民工大爷没有继续读书,但几十年来他搬过的每一块砖、体验的每一刻酸甜苦辣,都能成为文学深沉的积淀。

尊重大众文学,每个辛勤的劳动者,都是潜在的文学家。文学不是坐在书斋中、在想象中玩弄的文字游戏,它只有足够接地气,才能足够真实动人。感谢网络,近年来,因文章而出圈的劳动者越来越多,人们也通过他们的文字,看到了劳动人民自己创造的历史,看到了广大人民群众真实的酸甜苦辣。外卖员王计兵,用《赶时间的人》记录奔波心语;农民白茹云,与病魔较量,用诗歌品读乡情野趣;菜贩陈慧,守着摊位,记录市井生活、烟火人家……他们让劳动的汗珠落在纸上,洇成最鲜活的多彩人间。

文学不是所谓文化人的专利。劳动者们的精神世界,有着绚烂的生命力。

今年6月,达川工会驿站开展“书香环卫”阅读分享会,让环卫工人们在紧张的工作之余感受阅读的魅力 图据川观新闻

擦干眼角的泪花,农民工大爷的文章,除了让我们感动,于今时今日的文化工作者而言,有何启发?

尊重劳动的力量,把文艺写在大地上。实际上,从《诗经》开始,中华上下五千年,多少璀璨巨作,就来自民间文学。然而近年来,有个现象值得警惕:一些文学作品悬在空中,动辄“霸道总裁”“高管女企业家”,主角个个身家过亿。这样的作品,如何打动人?这样的作品,又如何记录和书写时代?多一些真实体验、多一份地气,才能创作出引人共鸣、反映人民心声、展现时代风貌的好作品。

尊重劳动者的智慧,发掘散落在民间的大师。扛起锄头搞生产,放下锄头吟诗篇。在德阳罗江,有一群农民诗人。而当地的诗歌文化,起源已久,不仅早在1948年当地就成立了农民诗社,2006年,中国作家协会《诗刊》社、四川省作家协会《星星》诗刊社、中共德阳市委宣传部、中共罗江县委、罗江县人民政府还一同创立了罗江诗歌节。让大众看见他们的文字,才能让更多人看见这个急剧变化年代中,有血有肉的“人”。

“文章合为时而著,歌诗合为事而作”,劳动者与时代脉搏紧相连。那些满是茧子的手写出的粗粝文字,亦有最细腻的情感、最鲜活的生命。

本期话题

评论